Dischi 1 - Macallè Blues

Menu principale:

Recensioni: dischi...

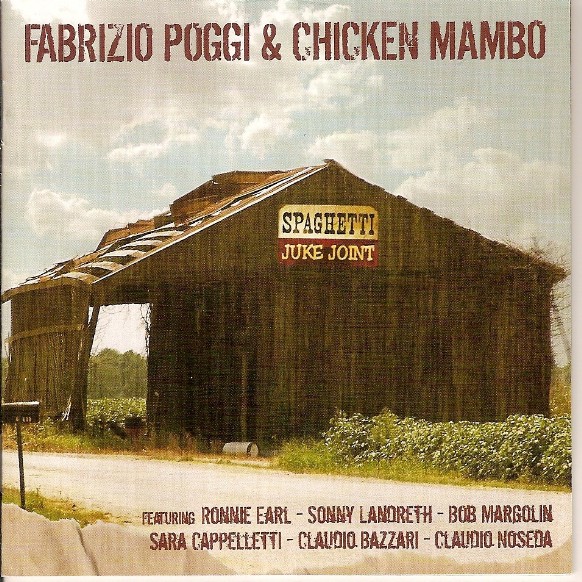

FABRIZIO POGGI & CHICKEN MAMBO

"Spaghetti Juke Joint"

Appaloosa Rec. (I) - 2014

Bye bye bird/King bee/The blues is alright/Devil at the crossroad/Mistery train/Way down in the hole/Checkin' upon my baby/One kind favor/Mojo/Rock me baby/Nobody/I want my baby/Baby please don't go

Questo disco - il diciottesimo per Fabrizio Poggi - fin dal titolo, racconta una storia; una storia ben poco nota anche ai più informati sul genere e dai contorni leggendari: quella dei Delta Italians. Contadini per lo più originari di Marche, Emilia, Veneto e Lombardia che, al passaggio tra ottocento e novecento, abbandonarono l’Italia per stabilirsi nelle piantagioni di cotone del Delta del Mississippi. Con l’abolizione della schiavitù e il conseguente, progressivo, abbandono di quelle piantagioni da parte della manodopera afroamericana, furono proprio gli “italians” a rimpiazzare, in parte, la forza lavoro mancante per la raccolta del cotone.

E come per i Delta Italians allora, per Fabrizio, oggi, questo nuovo disco rappresenta una sorta di rivoluzione. Dopo le varie peregrinazioni artistiche e stilistiche tra Italia e Stati Uniti e un sodalizio “unplugged” ormai consolidato con Guy Davis, Poggi infonde nuova linfa ai Chicken Mambo rimaneggiando la formazione che, attualmente, include il talentuoso Enrico Polverari alla chitarra oltre che Tino Cappelletti (per anni e anni con Fabio Treves) al basso e Gino Carravieri alla batteria. Le sonorità, ora, virano un po’ più sul rockeggiante, ma il repertorio guarda molto al Mississippi con ampie citazioni di autori sacri come Sonny Boy Williamson secondo (Rice Miller), dal cui songbook si estrapolano l’iniziale Bye Bye Bird e Checkin’ Upon My Baby e poi, Slim Harpo la cui King Bee è impreziosita dalla slide guitar di un vulcanico, ispirato, Sonny Landreth, Blind Lemon Jefferson con la sua One Kind Favor e Big Joe Williams con la celeberrima e conclusiva Baby Please Don’t Go. Poi ci sono le rivisitazioni di brani noti e altri ospiti americani a far capolino nel prosieguo dell’ascolto: a The Blues Is Alright, del pure mississippiano Little Milton, viene reinventato il testo e aggiunta la chitarra di un monumentale Ronnie Earl; mentre in Mojo, rilettura del ben celebre Mojo Workin’, compare – ma guarda un po'! – proprio la chitarra di Bob Margolin, che fu per anni chitarrista di quel Muddy Waters, originale autore del pezzo. Da non dimenticare, poi, i brani a firma di Fabrizio come l’evocativo Devil At The Crossroad, originale contraltare al Tom Waits di Way Down In The Hole, pure presente nel disco, o I Want My Baby a cui viene aggiunta l’equilibrata ed elegante slide di Claudio Bazzari. A ricordare, poi, le sonorità della vicina Louisiana, pur sempre cara a Fabrizio, ecco qua e là l’accordion di Claudio Noseda.

Non sappiamo se e quanto, i Delta Italians, abbiano mai contribuito allo sviluppo del blues; probabilmente per nulla e la loro citazione è soltanto un pretesto per tracciare una linea idealmente parallela a quella degli afroamericani. Ma questo lavoro, che pare provenire direttamente da oltreoceano è, altrettanto idealmente, dedicato a loro e al loro ipotetico juke joint inevitabilmente chiamato Spaghetti. G.R.

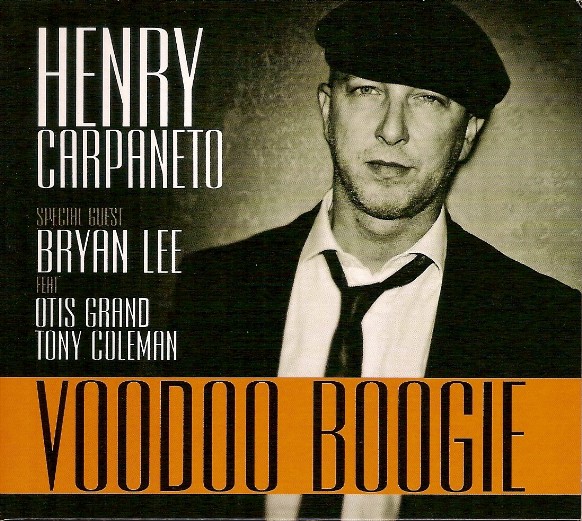

HENRY CARPANETO

"Voodoo Boogie"

Orange Home Rec. (I) - 2014

Drinking & thinking/My baby is gone/One room/Angel child/Welfare woman/Steady rolling/Caldonia/Mambo mama/Turn down the noise/Dog & down blues/Rock me baby/Blind man love

Di chitarristi, del blues, è pieno il mondo. Pure i pianisti non mancano ma, ahimè, a parte qualche luminoso esempio, si notano assai meno. Sarà che, anche nel blues, la chitarra ha sempre ricoperto un ruolo solistico magistrale e, per sua natura, ha contribuito a far assumere all’ego di tanti maghi del manico forme abbondantemente ipertrofiche tali da surclassare altri, pur nobili, strumenti; sarà che la sinuosa forma della chitarra, già di per sé, evoca sensuali fantasie che il nero, austero, legno di un piano rimuove, ma quando la classe c’è, non servono gli occhi per vederla.

Talentuoso pianista ligure, Enrico “Henry” Carpaneto è candidato di diritto a diventare il rappresentate del piano blues made in Italy all’estero. Ma andiamo per ordine. Enrico, soprannominato Cool Henry Blues da Bryan Lee, produttore del presente dischetto, è ragazzo che ha fatto i compiti a casa e si sente. Tanto blues & boogie, terapie d’urto di Pinetop Perkins e Jay McShan, pillole di Professor Longhair e Dr. John oltre a tanto mestiere e gusto. Già tastierista nella band di Guitar Ray & the Gamblers, con loro ha accompagnato anche tanti artisti americani come Jerry Portnoy, Big Pete Pearson, Otis Grand, Paul Reddick e, da ultimo, proprio il neworleansiano Bryan Lee. La genesi di questo disco trae origine proprio da quest’ultima collaborazione. Enrico viene invitato a New Orleans proprio da Lee il quale, avendone da tempo riconosciuto il talento, decide di far da padrino al suo primo volo solista, regalandogli la sala di registrazione, una manciata di brani originali, la propria partecipazione al disco quale cantante e chitarrista e, a ingolosire il mix, la presenza di due assi pigliatutto come Otis Grand e Tony Coleman quali ospiti. La band, pur assemblata in varie registrazioni, raggiunge ragguardevoli livelli di omogeneità, riconoscendo a ogni musicista il proprio giusto ruolo e mirando più all’esito finale che non all’emergere della singola individualità, Enrico compreso. Otis Grand che, in Caledonia, pare, sputato, il compianto B.B. King e, negli altri brani dove compare, ci mette il T-Bone Walker rivisitato che serve inietta una dose extra di energia; anche il drumming dell’ex batterista di B.B. King, Tony Coleman, dove compare conferisce un differente, ma sempre funzionale drive. Il risultato? Un riuscito, compiuto, esempio di traditional rollin’n’jumpin’ blues. E ora, che aspettarsi da Cool Henry? Beh, se l’ascoltatore ha pazienza e non si arrende alle apparenze, la ghost track presente nel disco lo rivela proprio sul finale. Ci aspettiamo un trionfo solistico! Un secondo disco col piano del nostro ben, ben in evidenza e con tutto il gusto di cui ha dimostrato essere capace. G.R.

DOUG MacLEOD

"Exactly like this"

Reference Rec. (USA) - 2015

Rock it 'till the cows come home/Too many misses for me/Find your right mind/Ain't it rough/Vanetta/Serious doin' woman/Ridge runner/New morning road/Raylene/Heaven's the only place/You got it good (and that ain't bad)

Tra gli ultimi bluesman viventi ad aver attinto l’arte direttamente dai grandi maestri del passato, Doug MacLeod è, oggi, unanimemente considerato superbo autore e virtuoso chitarrista. Californiano d’adozione, muove lì i suoi primi passi come sideman richiesto da artisti quali Pee Wee Crayton, Big Joe Turner e George “Harmonica” Smith, per poi esordire, quale chitarrista elettrico, nel 1984 con il disco No Road Back Home. E se nella seconda metà degli anni ’80 proprio dalla California arriverà quella sintesi di soul, blues e finanche pop che darà nuovo slancio, pure in termini commerciali, al genere, proprio sul finire degli anni ’80 MacLeod mette fine alla sua esperienza di chitarrista elettrico dal taglio moderno per dare il via a una metamorfosi che, ancora lontano dalle mode a venire, lo porterà alla riscoperta del blues acustico. Appartenente alla più vasta e nobile categoria degli storytellers, cantante dagli agri accenti soulful, autore dai richiami diretti alla poetica e all’arguzia del blues più genuino, anche in quest’ultima uscita discografica (la terza per la Reference Records) rimane fedele ai propri stilemi unplugged. Accompagnato dalla devota ritmica di Jimi Bott e Danny Croy, già presenti nel precedente There’s A Time, a questi si aggiunge l’ottimo pianismo di Michael Thompson, anche lui di ritorno in famiglia con MacLeod dopo i recenti tour con gli Eagles. Il programma, che si svolge lungo le undici tracce del disco, muove proprio da Rock ‘Till The Cows Come Home, omaggio allo scanzonato e divertito Louis Jordan, che funziona proprio bene da proscenio per il gustoso piano di Thompson. Il MacLeod più intimista e filosofico, invece, si rivela in Find Your Right Mind, mentre numerose sono, dopo il brano iniziale, le altre ispirazioni. Sebbene, come sempre, i brani siano intero frutto della penna di MacLeod, musicalmente i tributi sono diversi: Vanetta è un boogie a la John Lee Hooker così come il successivo Serious Doin’ Woman risente degli echi di Tony Joe White. New Morning Road, invece, è un omaggio al vecchio Ernest Banks, maestro del Piedmont blues e tra i primi mentori di MacLeod. Non poteva, poi, mancare un tributo alle donne: Raylene è tipo che, a differenza della celeberrima coeva “baby child” cantata da Muddy Waters, “…makes love like a woman, but she’s nineteen years old…”. Sul finire, rispunta il MacLeod introspettivo di Heaven’s The Only Place e, il tutto si chiude, un po’ così come s’era aperto: dove l’ispirazione, all’inizio, era rivolta a Louis Jordan, qui la troviamo indirizzata a riscrivere un Duke Ellington in forma di parafrasi. You Got It Good è, infatti, chiusura degna nonché rappresentativa del sentimento dominante nell’ascoltatore una volta giunto al termine dell’ascolto di questo disco….and that really ain’t bad, Doug!!! G.R.

BETTYE LAVETTE

"Worthy"

Cherry Red Rec. (USA) - 2015

Unbelievable/When I was a young girl/Bless us all/Stop/Undamned/Complicated/Where a life goes/Just between you and me and the wall you're a fool/Wait/Step away/Worthy

Tra le cantanti favorite dello storico circuito del cosiddetto Northern Soul, Bettye LaVette taglia artisticamente i denti negli anni ’60 incidendo per la benemerita Atlantic. Transitata, successivamente, attraverso varie etichette minori per poi rientrare dalla porta di servizio in Atlantic attraverso la sua sussidiaria Atco, conosce un periodo di stallo nella palude della disco music quando, tra gli anni ’70 e ’80 questa imperversava. Ma solo negli anni 2000, grazie a una più assidua frequentazione con gli studi discografici e produzioni accurate riesce, piccola botte, a dimostrare la matura qualità del suo vino. Così, a partire da A Woman Like Me del 2003, ancora oggi con quest’ultimo Worthy dimostra pienamente di essere, più che mai, padrona del proprio gioco.

LaVette è strumento vocale acidulo, ghiaioso, dalla grana talvolta grossa, le cui corde arrivano a piegarsi in drammatica frattura come nell’intimistica ballad Bless Us All. Al pari del precedente disco, I’ve Got My Own Hell To Raise, anche per quest’ultimo Worthy, il produttore è Joe Henry. Personaggio ben più sensibile alla creazione delle giuste, spesso sommesse, segrete atmosfere che ai trucchi da tecnico del mixer, Henry lascia anche qui il necessario, vitale, respiro alla cantante che, sebbene sempre solo interprete di brani altrui (qui ritroviamo cover di Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles…), dimostra una volta in più di essere abile nel reinventare la canzone, trasformandola in qualcosa di sua piena proprietà.

Ottimo il lavoro gregario della band qui formata principalmente da Doyle Bramhall alla chitarra, Chris Bruce al basso e Patrick Warren alle tastiere che, grazie a un sensibile supporto interamente volto al risultato, lascia che il diamante grezzo della LaVette risplenda libero lungo tutto un disco, dalla cifra stilistica estremamente personale e nel quale ben difficilmente si riuscirebbero a individuare i brani più significativi, rimandandone l’esercizio al puro gusto personale dell’ascoltatore. G.R.