2018

Recensioni > Shortcuts > Anni precedenti

Shortcuts: i cd in breve...2018

Shortcuts: i cd in breve...: in questa sezione del sito, troverete le recensioni delle novità discografiche, ma in versione compressa!

THE DI MAGGIO CONNECTION

"Rowdy"

Thunderball Rec. (I) - 2018

Nowhere latitude/Smoke on the water/Rock'n'Roll is life/Rock'a'Tango/Bastard to the bone/To and Fro'/Rowdy little song/Save it/Blues calls my name/Long way from home/The red bridge

Gli anni ’50 non sono mai stati tanto moderni, freschi e godibili come accade di sentire tra queste tracce. Eccitanti, però, sì! E tutto il friccicore tipico dell’epoca viene riproposto e veicolato per il tramite di quelle somme abilità tecniche, da mastri artigiani del suono, che sono peculiarità note e internazionalmente riconosciute dei singoli membri di questo trio, così come, in particolare, del suo stesso leader Marco Di Maggio, multipremiato chitarrista, insignito finanche del titolo di Honorary Member della Offcial Rockabilly Hall Of Fame.

Rowdy, come da lecite attese, propone un sound di antica ascendenza, che è sapiente miscela di rock’n’roll, rockabilly, surf music, swing, country e lounge, ma col profilo perfettamente arrotondato dalla modernità delle potenzialità tecniche degli studi di registrazione attuali. Indomito susseguirsi di virtuosismi e raffinatezze, Rowdy rende impossibile l’ascolto comodamente appollaiati sul divano di casa e, malgrado la netta prevalenza di brani inediti, sempre di ottima fattura anche nei testi, l’apice delle palpitazioni sopraggiunge quasi subito, con l’ascolto di una delle sole due cover presenti: Smoke On The Water (sì...quella lì dei Deep Purple!!) qui servita come variegato al surf, country e R&B, spinto al limite dal pompaggio aggiuntivo di una sorprendente ed efficacissima sezione fiati.

Se un po’ tutto il disco è un trionfo del twang, ci sono brani come Rock’a’Tango, To And Fro’ o ancora la conclusiva The Red Bridge che ben figurerebbero nella colonna sonora di un film di Quentin Tarantino. E la sempre bollente atmosfera si stempera solo nella deliziosa ballad Blues Calls My Name. G.R.

ROBBEN FORD

"Purple house"

Ear Music Rec. (USA) - 2018

Tangle with ya/What I haven't done/Empty handed/Bound for glory/Break in the chain (feat. Shemekia Copeland)/Wild honey/Cotton candy/Somebody's fool (feat. Travis McCready)/Willing to wait (feat. Drew Smithers)

E’, sì, una regola generale ma, soprattutto con questo disco, non si commetta il marchiano errore di arrestarsi al primo ascolto e, meno ancora, alla prima impressione che, facilmente, potrebbe essere straniante. Per disabitudine, l’esercizio della fiducia coglierebbe molti impreparati ma gli si diano credito e una seconda possibilità giacché è un Robben Ford assai rinnovato e inedito quello che emerge da Purple House e le preziosità che vi ha saputo introdurre, si rivelano lentamente e inattese.

Chi si aspetta gli abituali, virtuosistici chitarrismi con groove, dovrà ricredersi. Di quelli, resta soltanto - e non è certo poca cosa - l’eleganza diffusa perché il focus di Ford si è orientato, qui, molto sulla produzione, sugli arrangiamenti, sul movimento delle parti e sul sound generale tanto che, forse per la prima volta, la chitarra passa quasi in secondo piano acquisendo il carattere di uno strumento tra gli altri; un colore, talvolta nemmeno il più acceso, sulla tavolozza del pittore che concorre a definire il carattere cromatico finale del quadro. E poi, l’enfasi inedita sul songwriting, sulla poetica delle canzoni, mai scritte prima con la medesima, anche introspettiva, attenzione.

Così troviamo brani assai sofisticati come Empty Handed che, col suo arrangiamento e l’intro acustica, ricorda qualcosa della Jony Mitchell più jazzy, affiancati al funk muscolare, ma elegantissimo e fantasioso nel solo, di Tangle With Ya. Da ultimo, sebbene come cantante Robben Ford non abbia mai brillato particolarmente, anche sotto questo aspetto, Purple House rappresenta una svolta che lo vede inaspettatamente efficace ed espressivo anche nell’interpretazione vocale. Detto ciò, però, non rinuncia a farsi affiancare, al canto, da due ospiti: l’ottima Shemekia Copeland nella potente Break In The Chain e Travis McCready, cantante dei Bishop Gunn, che instilla grasso e anima nel blues-rock Somebody’s Fool. G.R.

FIONA BOYES

"Voodoo in the shadows"

Reference Rec. (USA) - 2018

Call their name/Party at Red's/What you put on me/Dark and dangerous love/Little things/New Orleans/Don't leave your feet at home/I ain't fooling/With a little respect/Tell your story walking/Ember

Con

Voodoo In The Shadows l’ambasciatrice australiana del blues, Fiona

Boyes, continua a dedicarsi, qui con ben marcati accenti e più ampia

prevalenza che in passato, alla musica e ai suoni del sud degli Stati

Uniti, Mississippi e Louisiana in testa, dando alle stampe quello che

suona tanto come un masterpiece.

Terre profonde e misteriose, queste

del sud, le cui sonorità, malgrado talvolta possano apparire

radiose, come in Party At Red’s, rispecchiano appieno la propria

impenetrabile, profonda natura. E di questo, la Boyes si fa

capacissima interprete, tanto nelle musiche, quanto nei testi - tutti autografi meno uno - che tradiscono un amore e una conoscenza

per le tradizioni sonore locali davvero unici. Già

l’iniziale, oscura Call Their Name, nella sua fascinosa veste

minimale con la sola tipica chitarra baritono suonata slide e un

tamburello rievoca, nel sound, il fangoso delta del Mississippi e,

nelle atmosfere, le ombre e il voodoo della Louisiana. Altri episodi,

invece, odorano dei clubs di Clarksdale o di Jackson dove leggenda

narra che ci si venda l’anima al sol varcarne la soglia.

Accidentalmente, con I Ain’t Fooling, per esempio, Fiona torna, per

un attimo, tra le strade di una Chicago comunque riconoscibile,

malgrado l’utilizzo dalla cigar box guitar a mascherarne il profilo

sonoro, quando addirittura non sorprende con le cadenze latine della

sensuale Dark And Dangerous Love.

Ben

quattro sono le armi poco convenzionali con le quali questo disco

vince su tutta la linea: testi diretti ed efficaci, arditi e

originali arrangiamenti, l’improvviso jolly rappresentato dal

talentuoso multistrumentista Tim Neal (basso, Hammond e sax) e, dopo

il jolly, la provvidenziale presenza di un asso come Jumpin’ Johnny

Sansone che, con la sua armonica e, soprattutto, il suo accordion (in

Don’t Leave Your Feet At Home, per dire) aggiunge un pizzico di

autentico cajun e varie salse della Louisiana al piatto.

Tumultuosa

e magmatica figlia putativa di Hubert Sumlin, per fantasia e stile, e

Ry Cooder per l’uso della slide, con Voodoo In The Shadows Fiona

Boyes dimostra di essersi fatta punto di incontro tra il mondo reale

e quello degli spiriti che hanno abitato e ancora abitano le antiche

terre ben sotto la Mason-Dixon Line. G.R.

SHARI PUORTO BAND

"Live at Bogie's"

Autoprodotto (USA) - 2018

It's a damn shame/Home of the blues/Outta my mind/Guilty/Six mounths sober/Sugar daddy/Evidence/All I want is you/My obsession/All about you/I'm tired/Can't find my way home

Non è che tutte le grintose “bad girls” del blues e dintorni, di nuova generazione e più o meno smaccatamente commiste al rock, debbano necessariamente possedere genealogiche ascendenze con Janis Joplin, in primis, e da lì a scendere (o a salire, dipende dai gusti!). Ma tant’è, anche con Shari Puorto, questo parallelo parentale, che si fa – subito - luogo comune, se ne sta sempre lì, lesto a balzar fuori ad ogni pagina di rivista musicale sospinta o insidiosamente nascosto dietro un qualche angolo, pronto all’agguato. E l’accostamento, per molti versi impervio, con la ruvida shouter di Port Arthur non tarda mai troppo a essere ciclicamente rispolverato come un vecchio, noioso adagio. Resistendo alla tentazione d’intonarlo anche noi quest’adagio, e gettato l’orecchio appena oltre, si capisce che, se paragoni si devono fare, uno più appropriato e assai più pertinente con l’impronta vocale della nostra Shari sarebbe, casomai e preso comunque con le dovute molle, quello con Bonnie Bramlett.

Padrona di uno strumento vocale agile ed espressivo, teso a un lieve sfilacciarsi quando osa sul registro più alto, ma perfezionato da un efficace e ben governato utilizzo del vibrato, con Live At Bogie’s questa cantante californiana, dopo quattro dischi di studio, affronta l’arena e il pubblico annesso, offrendo prova di quanto la dimensione del palco sia la più idonea a dare sfogo a tutta la sua energia, ben canalizzata da un quartetto che coniuga l’immediata genuinità di una roadhouse band con la competenza di rodati professionisti. Il repertorio, tra robusto blues contemporaneo e roots music, pesca dai dischi precedenti i migliori inediti da lei scritti in compagnia, spesso, di coautori di pregio come Barry Goldberg, Tony Braunagel e Jimmy Vivino: tra gli episodi autografi più soulful e convincenti, la sinuosa Sugar Daddy e All About You. A questi si aggiungano quattro cover anni ’60/’70 che spaziano, con disinvoltura, dai Savoy Brown a Candi Staton passando per Steve Winwood e Randy Newman, tra le quali spicca, in chiusura, una fedele e luminosissima riproposizione di Can’t Find My Way Home. G.R.

JOE LOUIS WALKER-BRUCE KATZ-GILES ROBSON

"Journeys to the heart of the blues"

Alligator Rec. (USA) - 2018

Mean old train/It's you, baby/I'm a lonely man/You got to run me down/Murderer's home/Feel like blowin' my horn/Hell ain't but a mile and a quarter/G & J boogie/Poor Kelly blues/Chicago breakdown/Hard pill to swallow/Real gone lover

A questo punto della sua ormai ben lunga carriera, Joe Louis Walker poteva giusto permettersi il lusso di registrare un dischetto che potrebbe sembrare quasi uno scherzo, un esercizio estemporaneo di stile e ripasso della propria materia principe (il blues) da lui sicuramente ben conosciuta anche se raramente espressa in termini tanto massivi e intensi.

Ma così non è! L’album, al contrario, è un omaggio a quel tempo in cui “less was more” e, lontano da fronzoli ed euforici virtuosismi, il blues era suonato con anima e cuore onesti: gli stessi che ritroviamo, principalmente riflessi nella voce appassionata di Walker, in ciò che molto appropriatamente è stato intitolato Journeys To The Heart Of The Blues.

Al netto di un solo inedito, il gran merito del presente disco è anche quello di essere stato realizzato andando a ripescare, a mani basse, in un antico repertorio di dimenticate, talvolta oscure gemme, riprese dai repertori di grandi “vecchi” come Papa George Lightfoot, Sunnyland Slim, Big Maceo Marryweather, Roosevelt Sykes. I compagni di Walker, in quest’avventura interamente unplugged, sono solo due: il virtuoso dell’Hammond Bruce Katz, qui derubricato al seppur nobile rango di pianista, assai misurato, e il giovane esuberante armonicista inglese Giles Robson, una specie di ibrido tra due Sonny (Terry e Boy II) e Phil Wiggins. In un tale connubio, al totale servizio delle canzoni, il culmine di un lirismo, sempre comunque alto, si raggiunge là dove il mood si fa minaccioso e incombente: in quella Murderer’s Home dagli oscuri presagi, a firma di Blind Willie McTell. G.R.

IDA SAND

"My soul kitchen"

ACT Music Rec. (D) - 2018

Take me to the river/Where the hell are you/Crash & burn/Please don't hurt my baby/I believe to my soul/Born on the bayou/I have nothing left for you/Just kissed my baby/Empty bed blues/If you don't love me/It's your voodoo working/Spooky

Non nuova all’esplorazione dei generi popolari americani, la nordica vocalist Ida Sand aveva già attraversato, nelle sue precedenti escursioni discografiche, le lande del jazz, del blues, del gospel e del folk. Con My Soul Kitchen, i riflessi castano scuri del suo ben levigato contralto approdano sui terreni della “musica dell’anima” e si misurano con un repertorio a metà strada tra ben noti classici, ripresi dai cataloghi di Al Green, Stevie Wonder e Ray Charles e alcuni brani, dei quali è lei stessa autrice, la cui lirica scrittura ben si cala in un contesto credibilmente e autenticamente soul.

Sebbene, nel disco, aleggi costante e chiaramente avvertibile la presenza di un’atmosfera nord europea, la Sand riesce a driblare con efficacia le insidie che facilmente avrebbero potuto trasformare questo disco in qualcosa di asettico, cerebrale o eccessivamente “cool”, abbassando la fiamma di un genere per sua natura acceso e vibrante. Accompagnata dalla Stockholm Underground, quintetto di autoctone all-stars con Hammond e fiati - quest’ultimi ottimamente arrangiati da Magnus Lindgren - cui si aggiunge, quale ospite, il trombone di Nils Landgren (che si manifesta altresì quale capace vocalist), durante il percorso Ida Sand deborda pure impadronendosi di altre gemme (Just Kissed My Baby, Born On The Bayou) delle quali propone una propria, riuscita rilettura soul. G.R.

RANDY CASEY

"I got lucky"

Dharma Lab Rec. (USA) - 2018

Bedbug blues/I got lucky/Six feet of rain/Soo line/Little weed/Strange/One step ahead/That train/The Chaperone/The new old landlord blues/Broken arm blues/Racing stripes

Bed Bug Blues e Racing Stripes sono le due parentesi, iniziale e finale, impaludate nei fanghi del Mississippi, all’interno delle quali si svolge l’ottavo disco di Randy Casey. Dentro queste due parentesi, dominate dal suono della slide e che, grazie principalmente a questo suono, sembrano fuoriuscite direttamente dalla penna di Robert Johnson o di qualche altro vecchio bluesman del Delta, si muovono le trame di un disco che erige le sue fondamenta proprio sul suono della chitarra: principalmente, una Gibson Custom Les Paul del 1969.

Sebbene questo disco possa essere tranquillamente inserito nel filone blues-rock non è sempre così immediato connotare stilisticamente i singoli brani. Se alcuni episodi rievocano uno stile da back porch, altri (Little Weed) rimandano ad atmosfere country-rock piuttosto che ai suoni ibridi a metà strada tra Little Feat, Tom Petty o similari (Six Feet Of Rain, The Chaperone). Benché non sia dato conoscere l’origine geografica di Casey, l’ascolto delle tracce lascia immaginare che, quanto meno musicalmente, il nostro possa portare nel cuore qualche non meglio definita zona del “south” che riecheggia, con le sue tipiche vibrazioni, lungo tutto I Got Lucky. G.R.

WILLA VINCITORE

"Choices"

Building Rec. (USA) - 2018

Just ain't the same/Choices/Need a little help/Trust/I love you baby/Everything hurts/Bite me/It is what it is/These days/Money can't buy it

Con un passato da corista nella ruspante blues band dell’armonicista Chris O’Leary e uno strumento vocale le cui lievi ombreggiature rimpallano tra Dionne Warwick e Anita Baker, con Choices, Willa Vincitore ci propone il seguito a Better Days, suo esordio datato 2017.

Proverbialmente, si è soliti dire che non s’ha da cambiare squadra che vince. E infatti, la Vincitore, fedele all'antico motto di saggezza, si ripresenta in questo nuovo set con la pressoché medesima (e vincente) band del primo disco, produttori compresi. E anche qui, viene sostanzialmente confermata la versatile formula che vede la nostra svolazzar di fiore in fiore, suggendo pollini di pop-rock, blues, soul, funk. La sua vocalità agile e castana, dai margini lievemente sfilacciati, si libera spesso in vibranti voli in alta quota. La versatile natura, passionalmente profonda, trova comoda dimora tanto negli episodi più movimentati e funky come Need A Little Help, quanto nei contesti più spogli e rarefatti: Everything Hurts, per esempio, dove la scena, disadorna e intimista, è interamente delimitata dai tratti vaudevilliani di piano e chitarra o ancora nella seducente ballad It Is What It Is.

A differenza dell’esordio dove i brani erano interamente a firma della capace penna della Vinvitore stessa, in chiusura si decide di proporre, trasfigurata in fisionomie vistosamente funk, una sola sorprendete cover: Money Can’t Buy It presa in prestito dalla voce di Annie Lennox. G.R.

OLD RILEY & THE WATER

"Biting through"

Autoprodotto (USA) - 2018 - EP

Howlin' for my darlin'/Blues walking/Kind-hearted woman/Biting through/Try and understand/Trouble/Power to change

C’è una freschezza immersa in suoni antichi nelle tracce dell’opera prima, formato EP, di Old Riley aka Sean Riley e compari (primo fra quest’ultimi è Joshua Cook, chitarrista e autore di tutti i brani originali). E non è forse un caso che le mosse di questo cd partano proprio da Howlin’ Wolf e dalla sua Howlin’ For My Darlin’ qui riproposta, nella sua essenza, con l’aggiunta di qualche effetto eco sulla voce. Non è un caso perché l’ombra del Lupo ricompare, qua e là, tra la folta vegetazione sonora dell’intero disco così come anche quella di Robert Johnson. In mezzo a questi densi suoni tradizionali, i testi di Cook, che tradiscono una profonda conoscenza della scrittura tipica del blues, si mescolano anche ad accenni di psichedelia, distorsioni garage, rigurgiti di British e Chicago Blues. Sebbene la band provenga da New Orleans, nulla si ritrova di tipico, tra queste tracce, dei suoni della Crescent City. Unico episodio che si discosta rispetto allo stile dominante è quello di Power To Change che, nel riportare alla memoria il funk alla Meters, conclude un disco dotato di un appeal crescente di traccia in traccia. G.R.

IN LAYMAN TERMS

"Strong roots"

Endless Blues Rec. (USA) - 2018

Strong roots/I'm somebody/Make me yours/Ain't gonna fake it no more/Heartbroken/Fever/Notice me/Way too far

Si dice che le idee migliori arrivino nel fiore degli anni così come si dice che le stesse, dopo essere arrivate, necessitino di tempo per maturare. I giovanissimi fratelli Layman, Cole e Logan, sono nel fiore dei loro anni, ma sembra non soltanto abbiano avuto buone idee, quanto che, con Strong Roots, le abbiano anche perfezionate tanto da sorprendere.

Scoperti da Mick Kolassa, il loro esordio Tangled già aveva impressionato per le capacità tecniche dei due. L’inventiva, affilata chitarra di Cole, il basso rigoroso, dalla legnosità funk, e la voce da diabolico angelo di Logan già allora avevano convinto. Mancava giusto quel quid di maturità e nitore d’intenti che, con questo disco, puntuali, sono arrivati. L’aggiunta al trio base (che è completato da Nick Davidson alla batteria) di Hamed Barbarji alla tromba e occasionale flicorno consente davvero ai fratellini di fare il botto. Questi due strumenti, in timbrico contrasto con la modernità del contesto, donano un feel piacevolmente retrò. Soprattutto la tromba, quando si manifesta con quella qual certa coloritura da cornetta. L’agilità e l’estro con cui vengono suonati e la particolare perizia con cui Barbarji li cala nella tessitura dei singoli brani, nel dinamico gioco di domanda e risposta, li pone in rapporto di estrema e fluida dialettica, in continuo controcanto con la chitarra. Elemento di novità e frattura nell’insieme, Barbarji, nei brani più moderni e avventurosi, asseconda la linea con un vivace taglio jazz; quando, invece, l’ambientazione blues prevale, ecco che spunta la tromba laddove ci si aspetterebbe un’armonica.

E’ una band che osa, quindi, con curiosità e ambizione e, tra le righe, ci propone, con l’unica cover presente, una sinuosa, seducente rilettura di un classico come Fever. G.R.

POPA CHUBBY

"Prime cuts - The very best of the beast from the East"

Earmusic Rec. (USA) - 2018

Life is a beatdown/Angel on my shoulder/Hey Joe/Stoop down baby/Sweet goddess of love and beer/San Catri/Caffeine and nicotine/Grown man crying blues/Go fuck yourself/Hallelujah/Somebody let the devil out/I can't see the light of the day/Dirty lie/Daddy played the guitar (and mama was a disco queen)/There on Christmas

Il concetto di fondo di questa pubblicazione, è assai ben sintetizzato e riassunto nell’eloquente immagine di copertina. La “bestia” (sostantivo ripreso con autoironia pure nel titolo e nel sottotitolo, come già accaduto più volte lungo lo svolgersi della discografia di Chubby) ivi raffigurata, viene suddivisa, similmente a una carta geografica, nei vari tagli ottenibili; così come, l’ormai quasi trentennale produzione ufficiale di Ted Horowitz, in arte Popa Chubby, viene, con Prime Cuts, riassunta e condensata, fornendo, attraverso i vari “pezzi”, un compendio del proprio stile. A cominciare dall’iniziale Life Is A Beatdown, fulgido esempio di blues-rap, attraverso i torridi blues, spesso in minore, fino al rock irriverente, alle ballate e a quelle due cover, ormai parte integrante dei suoi spettacoli, che sono l’Hallelujah di Cohen ed Hey Joe di Hendrix alla quale nulla aggiunge se non il sempre apprezzabile esercizio chitarristico.

I “tagli”, qui, e diversamente da altre raccolte antologiche, sono stati selezionati da Chubby stesso che, senza seguire alcun ordine cronologico, ripesca tanto da dischi del suo primo periodo (It’s Chubby Time, Gas Money, Booty And The Beast…), quanto da quelli successivi (The Good, The Bad And The Chubby, Deliveries After Dark). Al piatto servito, aggiunge la succulenza di due inediti: la soave, fin dal titolo, Go Fuck Yourself e la conclusiva There On Christmas.

Pur non essendo mai stato un amante delle antologie, mi è facile ammettere che questo Prime Cuts sia un buon modo per riassumere, seppur esemplificandola in una manciata di tracce, la corposa carriera dell’altrettanto corposo Chubby! G.R.

BOBBY BLACKHAT

"Put on your red shoes"

Autoprodotto (USA) - 2018

I smell another man on you/Overdose of the blues/This grey beard/Put on your red shoes/Hallelujah/Baby mama drama blues/Grim reaper/May I have this dance/Back to Cleveland/When I cry it's ugly/You got me runnin'/I hear mama's voice

La penna di Bobby BlackHat Walters fa il paio con la sua voce. Oneste entrambe: la prima sa disegnare, entro cornici moderne, semplici bozzetti allineati alla tradizione tematica del blues; la seconda, si manifesta in un ben forgiato, risonante tenore, scevro però da particolari orpelli o caratterizzanti pieghe espressive. A questi due elementi, si aggiunga pure un’armonica, dinamica e, a tratti, virtuosistica che si fa ricordare per alcune occasionali idee piuttosto che per la profondità delle stesse.

Put On Your Red Shoes è il sesto disco di questo ex ufficiale della Guardia Costiera in pensione dedicatosi, ora, a tempo pieno al blues, suo antico amore. Il sottotitolo del cd è particolarmente efficace nel restituire, in modo assai eloquente, il contenuto dello stesso: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blues, recita. Sorvoliamo sul “Blues”, del quale non c’è solo “Something”, ma molto più. Partiamo, allora, da “Old”; di vecchio, ci sono le nuove versioni di tre suoi brani originali, già precedentemente incisi, tra i quali spicca il pensoso slow blues conclusivo I Hear Mama’s Voice. Alla voce “Borrowed” dobbiamo ascrivere una moderna versione del classico di Jimmy Reed, You Got Me Runnin’ (per gli amici intimi, What You Want Me To Do), e una versione di Hallelujah di Leonard Cohen come, forse, nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: ciò a dire, puramente strumentale e con l’armonica a interpretarne il tema: un po’ come prendere un quadro di Van Gogh e tenere solo la cornice. Resta il “New”; e di questo, inteso come sonorità, arrangiamenti e qualche buona idea nel combinare Piedmont, Memphis, Chicago e Delta, ce n’è in abbondanza; complice la solidissima la band, tra le cui fila, spicca netto il chitarrista Tom Euler. G.R.

REGINA BONELLI

"Love letter"

True Groove Rec. (USA) - 2018

Don't you put your hands on me/Playin' in the dirt/Nothing I can't handle/Love letter/Straighten my crown/A little rain must fall/Talk is cheap/Paint it black/The ladder

Non ci si sbagli: la presente Love Letter non è quella cantata, un tempo, da Elvis Presley, Etta James, Frankie Miller e altri ancora, quella che, invero al plurale, arrivava “straight from your heart”; ma è il titolo di quel lento soul-blues in minore, che figura tra i brani più riusciti qui presenti, nonché il titolo di quest’ultimo disco di Regina Bonelli che, a dirla tutta, sembra proprio un collage di “lettere”, scritte - tranne una - dalla sua buona penna e che, quasi come intime confessioni, raccontano di storie vissute e quotidiane riflessioni.

Cantante il cui strumento risuona sui registri più alti, frontali dello spettro femminile, al netto del robusto e rockeggiante brano di apertura e delle sfumature pop di Straighten My Crown, la Bonelli si muove su un terreno musicale i cui riferimenti principali vanno ricercati in quel mix di blues e soul dalle coloriture sonore parecchio moderne. Il suo vibrato, fatto di toni metallici, sottile e nervoso, si muove assai bene anche sul vivace e countrieggiante Playin' In The Dirt come in A Little Rain Must Fall ("...we all have a story about when the blues came to call/into everybody's life a little rain must fall…") che, in coppia con la già citata Love Letter, rappresenta l’altra delle due pagine più appaganti di tutto quanto il racconto. Verso l’epilogo, l’ultima rallegrante sorpresa spunta sulle note di una risoluta, muscolare rilettura di Paint It Black, unica cover presente. G.R.

RUTH WYAND

"Tribe of one"

Back Bay Bill Rec. (USA) - 2018

Bad mojo (working overtime)/Break the curse/The last nail/Better off alone/Help my soul survive/Till it's safe to go outside/Blind Willie McTell/Love on the line blues/I don't have proof/100 proof/Little wing/Broken woman/Mint julep/On the porch with Etta

Tribe Of One mescola virtuosistico finger-picking, sferraglianti 'slide guitars', tanto blues ed elementi di folk a una vocalità cristallina dai piacevoli, appena accennati, riflessi nasali. E’ l’ultima uscita discografica di Ruth Wyand, dinamica one-(wo)man-band, nel senso autentico dell’espressione, finalista e semifinalista, rispettivamente, alle ultime due edizioni dell’International Blues Challenge.

Autrice della quasi totalità dei brani, già con l’iniziale Bad Mojo dimostra tutta l’effervescenza del suo arguto songwriting (”….man in the power tie, who’s the biggest thief….”) che trova, poi, altre sagaci evidenze in Break The Curse (“... I keep a rabbit foot in my pocket, a penny in my shoes/gris-gris bag hangin’ on my post just to keep me safe from you/but it ain’t workin’...”), nel vivo senso della metafora di Better Off Alone (“...if logic was a train, you’d be on the wrong track/I gave you a penny for your thoughts, now I want my money back...”) e ancora in Love On The Line (“…was that something I said, something I did to make you turn away/well I'm sorry now, sorry then, I'm sorry for tomorrow just in case….”), così come nelle cupe, funeree note cantautorali di The Last Nail. In mezzo a tutta questa vivace scrittura, c’è spazio anche per tre cover tra le quali emergono, con immediatezza, l’ottima Blind Willie McTell, pescata da Dylan e un’insolita rivisitazione di Little Wing.

Moderna versione femminile dell’antico raconteur solitario la Wyand, che accompagna il proprio canto con svariate chitarre e percussioni a piede, riporta alla mente una Rory Block meno intensa, ma con frequenti bagliori di solarità. G.R.

DALE BANDY

"Blue"

Elastic Penguin Rec. (USA) - 2018

My bad reputation/If I could only take it back/Get it on/Big legged woman/Country star/The thrill is gone/Comin' down/I'm on your side/Trouble in mind

Sebbene Blue sia il suo esordio da solista, Dale Bandy compare nel bel mezzo della scena musicale di Orlando, Florida, non proprio dal nulla. Gli è capitato di militare in una band culto come Big Shirley e, in questa sua prima uscita, come si suol dire, se la canta e se la suona, facendo quasi tutto da sé: si reinventa chitarrista, tastierista, cantante, arrangiatore a un tempo e, col solo aiuto di un bassista, un sassofonista e un trombonista in carne e ossa (ma giusto in pochi e selezionati brani) e un po’ di elettronica sotto forma di batteria assai ben campionata, confeziona un dischetto di assoluta godibilità e freschezza dove il quadrato, metronomico funk My Bad Reputation e il sinuoso, sottile soul-blues If I Could Only Take It Back in apertura, fanno subito intravedere il meglio di Bandy che cala, così, immantinente, del mazzo, le carte migliori. Fin dalle prime battute di queste prime tracce, anche la voce sembra quella di un peso medio del genere. Quasi sempre credibile nell’interpretazione e assai convincente nella scrittura - che è la sua in buona metà dei brani e tocca vette di deliziosa ironia con Country Star – inciampa sulla pietra miliare The Thrill Is Gone che, in questa versione perde quel senso di rassegnazione e orgogliosa rivincita cui siamo stati abituati dal vecchio Blues Boy King. Ma ciò che perde, lo riguadagna grazie all’interessantissima e incalzante veste funk data al brano per mano, soprattutto, di organo e chitarra. Una chitarra che sarebbe piaciuta certo a Freddie King è, poi, protagonista principale di una trionfante Big Legged Woman mentre la solitaria e acustica Trouble In Mind conclude, su inusuali toni di ingenua spensieratezza, un disco che, sommato tutto, lascia in mano qualche seme di freschezza. G.R.

VAN KERY BLUES BAND

"(Not) My time"

Autoprodotto (I) - 2018

E' la prima volta che mi capita di prendere in considerazione un singolo, piuttosto che un abituale, intero album ma, come si dice, c'è sempre una prima volta. Del resto, è pur singolare il fatto che una band (una blues band, nella fattispecie) decida di promuovere un proprio singolo. (Not) My Time che, nel frattempo è disponibile per streaming e acquisto su tutte le principali piattaforme digitali, anticipa e preannuncia l'uscita del nuovo disco, previsto per la prossima primavera.

La Van Kery Blues Band è un power trio catanese che nasce, a fine anni '90, con l'intento di reinterpretare, in chiave personale, il suono degli anni '70. Il risultato, ben dimostrato da questo brano, è quello di una efficace sintesi tra rock e blues di immediato impatto: una robusta, corposa sezione ritmica (Giuseppe Di Mauro e Antonio Quinci) sul cui tappeto si muove l'agile chitarra di Van Kery (Gianluca Vancheri). Non si pensi, necessariamente, al solito trio di trito rock-blues; basta ascoltare il solo di chitarra per scoprire insattese influenze e progressioni che rivelano finanche ben amalgamati sentori di moderno jazz. La scrittura è autentica e lascia presagire buone cose per l'immediato futuro. G.R.

HADDEN SAYERS

"Dopamine machine"

Blues Is Art Rec. (USA) - 2018

Unsatisfied/I feel love/Hit the road/Blood Red Coupe Deville/Waiting wanting (feat. Ruthie Foster)/Good good girl/Learning to disappear/Peppermint Patty/Dopamine machine/Gravity/Backbreaker

Oltre che chitarrista nella band di Ruthie Foster, il texano Hadden Sayers vanta una propria esistenza discografica indipendente che, quest’anno, si è arricchita con una inattesa e sorprendente doppia uscita parallela. L’elettrico Dopamine Machine, infatti, va a braccetto col suo gemello unplugged Acoustic Dopamine (disco che contiene, in veste acustica appunto, i medesimi brani di Dopamine Machine e che sarà oggetto di una specifica intervista) che, in qualità di proprio alter ego sonoro, ne riflette la speculare immagine espandendo i confini del concept album così come lo conosciamo, verso ciò che, affascinati, potremmo invece chiamare concept opera.

C’è un’immediatezza, quasi un impeto, nella scrittura dei brani che compongono il disco che trova pronta testimonianza nella sintetica quanto efficace indicazione, tra le note di copertina, dei luoghi di concepimento (i più diversi, Italia compresa) delle singole pagine di quello che suona come un intimo diario sonoro. Musicista dal suono ruvido, scabro e dall’ugola rugginosa, Sayers, dietro il quale si cela una band granitica che annovera, tra le sue fila, Johnny Neal col suo organo, porta ZZ Top e Billy Gibbons in un angolino del cuore - e Hit The Road costituisce, di ciò, la più chiara evidenza – aumentando però, nella sua formula, le roboanti dosi di rock e ritmo. Le iniziali Unsatisfied e I Feel Love, il boogie Good Good Girl, Peppermint Patty o Backbreaker scoprono, così, le carte di un gioco duro che, diversamente, riserva preziosi assi nel disvelarsi di una profonda vena cantautorale, riflessiva, che ritroviamo nella rilassata, panoramica highway song Blood Red Coupe Deville, nell’originale ballata Gravity e nella ninnananna Waiting Wanting, impreziosita da un cristallino cameo vocale della stessa Foster. G.R.

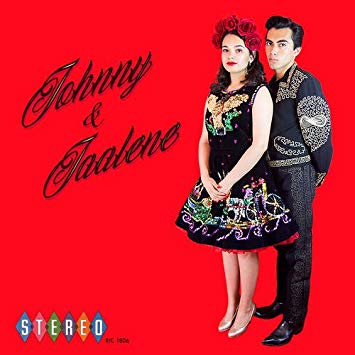

JOHNNY & JAALENE

"Johnny & Jaalene"

Rip Cat Rec. (USA) - 2018

Baby I love you/Gee whiz/Teenage cutie/Let it be me/Good looking/Los chucos suaves/Angel baby/Why why why/Let's have a party/Please give me something/Cuando caliente/One summer night

Quasi a ricordarci in quali e quanti terreni affondino le radici del rock’n’roll, c’è un ricorrente retrogusto country che pervade buona parte di Johnny & Jaalene, omonima opera prima del diciannovenne Johnny Ramos in coppia con la sedicenne e seducente Jaalene DeLeon.

Come tradisce il nome stesso, Johnny è figlio di Kid Ramos. Educato e cresciuto a suon di blues, rock e rockabilly, già esordiente quale occasionale cantante nel disco più recente del padre, Johnny (che qui compare anche in veste di chitarrista) interseca la propria ugola con quella della giovane partner ottenendo un accattivante impasto che, in barba alla tenera età della coppia, restituisce la convincente lettura di un repertorio che pesca, principalmente, nell’ampio stagno delle antiche gemme.

Il contrasto tra la vocalità delicatamente acerba, efebica, sebbene evidentemente adusa al genere, unitamente alle atmosfere fifties della raccolta, svecchiano efficacemente brani altrimenti di remota memoria. Non sempre il canto è affrontato in coppia come nell’ottima rilettura di Let It Be Me. Lo strumento di Jaalene, dai riverberi frontali e gentilmente acerbi, squilla sicuro nell’intonazione, ma solitario sul Gee Whiz di Carla Thomas o ancora in Good Looking di Etta James. Mentre il virgulto Johnny s’impossessa abilmente del Teenage Cutie di Eddie Cochran come del Why Why Why di Doug Sahm.

In omaggio alle origini di entrambi, non mancano i richiami latini, particolarmente evidenti in Los Chucos Suaves e nella conclusiva One Summer Night, rimarcati dall’accordion di Jesus Cuevas.

E poi, papà Kid, quasi a voler legittimare col proprio prezioso suggello il disco, illumina tutte le tracce con la sua sapiente chitarra. G.R.

KEITH STONE with RED GRAVY

"Blues with a taste of New Orleans"

Autoprodotto (USA) - 2018

Ain't that the blues/Love done put me down/You ain't got nothing/Red Gravy/Crazy in love with you/Don't count me out/Blue eyed angel/Time to move on/Hard to have the blues/Something in the water

New Orleans è città assai vivace e ben nota per la propria tradizione musicale ma anche – eccezione per l’America – per quella culinaria. Insieme a Gumbo, Jambalaya, Crawfish, anche il Red Gravy fa parte della sua tradizione gastronomica: è una tipica, se vogliamo banale, ma famosissima salsa a base di pomodoro, caratteristica della città. Keith Stone, nel trasporla in termini musicali, sembra voler reinterpretare la ricetta con un equo mix tra blues e New Orleans funk, autentico cuore pulsante della città, quest’ultimo, e ben rappresentato dal brano che prende il nome proprio da questa salsa lievemente piccante.

Per realizzare la propria rilettura del costume musicale locale, dunque, Stone assembla il suo gruppo di aiuti, reclutandoli nel corso di un recente viaggio esplorativo nella vicina Florida. Raccoglie, così, Eddie Christmas e Kennan Shaw, rispettivamente batteria e basso, chiamati a dare un ritmo ai singoli piatti del proprio menu e Tom Worell al piano. Quello che realizza, così, è un riuscito incontro tra la tradizione chitarristica del blues e quella del New Orleans piano. In tutto ciò, assecondato egregiamente, ancorché occasionalmente, dal sax di Jim Carpenter. E se nel corso del disco, questo incontro viene interrotto dall’intermezzo di una ballata come Blue Eyed Angel, sul finale tutto viene ricondotto inequivocabilmente sulla strada di casa con Something In The Water, ulteriore omaggio, divertente e veritiero, all’amata Crescent City. G.R.

BILLY HECTOR

"Someday baby"

Ghetto Surf Music Rec. (USA) - 2018

Wizard of Babylon/Someday baby/Butt naked and funk/Hit the road/Busy man/Moonlight in her eyes/Bareback/Jolene/Alabama bound/On your bond/Whiskey/Creeper/Road to happiness

Suona strano che non si sia mai molto sentito parlare di lui, ma Billy Hector è l’esempio lampante di come, anche un chitarrista dalle indubbie doti e con una buona dozzina di dischi a suo nome in saccoccia, possa passare pressoché inosservato e rimanere confinato nel limbo di quei tanti senza nome di cui, oggi, è sovrappopolato il mercato.

Originario di Asbury Park, con un passato da session man che lo ha portato in tour con Hubert Sumlin e Joe Louis Walker si misura, in Someday Baby, oltre che con l’ovvio ruolo di autore, pure con quello di arrangiatore dimostrando, anche in questa veste, capacità davvero rare. Con un grande senso della musicalità infatti, allinea, con diligenza e rigore, le pedine di una band davvero imponente e resa ancor più rocciosa da una tonante sezione fiati, domandone la natura e ottenendo, dalla propria tavolozza strumentale, quella varietà cromatica che fa la differenza. Tutto sembra essere un riuscito gioco ad incastri la cui cifra espressiva è pressoché equamente spesa sui terreni del funk e del blues: il primo, molto ben esemplificato da Butt Naked And Funk e, il secondo, trionfante soprattutto con Hit The Road e Whiskey, entrambi torridi, oscuri slow in minore o in Alabama Bound che ospita, tra l'altro, l’armonica di Dennis Gruenling. Facile immaginare che, proprio in questi brani, sia la chitarra di Hector, a mezza via tra Albert Collins e Jimi Hendrix, a incarnare il ruolo principale. Meno facile immaginare la sorpresa di Road To Happiness che sposta improvvisamente, sul finale, la direzione verso il soul. G.R.

THE BIG BLUE HOUSE

"Binne my"

B Side Rec. (I) - 2018

Liar/Moments of rain/Black eyes/Playing this tune/The middle passage/Binne my/I'm not on sale/To leave this world

Si dice che Binne My, il curioso titolo di questo disco, in “afrikaans” significhi “dentro me”. E i ragazzi della The Big Blue House, dentro di sé, paiono averci guardato molto bene a giudicare dai testi, tutti inediti, di questo loro secondo disco. Del resto il concetto di “casa” richiamato nel nome, reca già in sé l’idea di intimità. Ma, al contempo, la casa può anche essere sinonimo di ricettività e, sicuramente, la porta di questa “House” è stata spalancata alle varie influenze che si possono ascoltare tra lo scorrere di queste tracce. C’è un organo, che restituisce lievi sentori di anni ’60, ma il quartetto, nel suo insieme, vanta sonorità piene, moderne, crude quanto basta, una connotazione ritmica assai strutturata e arrangiamenti ben fatti.

Sebbene di formazione abbastanza recente la band, che proviene da una terra di blues come Torrita di Siena, non ha mancato di farsi notare in alcuni importanti contests come Obiettivo Bluesin’ 2016 ed Effetto Blues 2017. Del resto - si ascolti il disco - le capacità ci sono tutte e, musicalmente parlando, trovano la loro macroscopica evidenza nel carattere e nella passionalità manifeste della chitarra di Danilo Staglianò, musicista dai solismi mai banali e ben calati nell’economia dei singoli brani. Come nella sua voce, non ancora così educata al canto e in via di maturazione, ma calda e ruggente il giusto per interpretare bene quel blues venato di rock che trova, per esempio, in Buddy Guy, Joe Bonamassa, Stevie Ray Vaughn alcuni palesi rimandi. Si discostano un po’ da questa traccia maestra giusto il brano omonimo, ballata acustica e intimista impreziosita dalla presenza, quale ospite, di Maurizio Pugno e la conclusiva To Leave This World. G.R.

DENNIS HERRERA

"You stole my heart"

Dennis Herrera Music Rec. (USA) - 2018

You stole my heart/Takes money/Fore/With no refrain/Look out/Recovery/You can name it/Backed-up/My past time/Run with the losers/Bittersweet

Parrebbe improvvisamente comparso da un improbabile viaggio a ritroso negli anni ’50 o spuntato dagli scaffali di una vecchia collezione di incisioni della Specialty il Dennis Herrera di With No Refrain, brano tra i più accattivanti di questa sua terza uscita solistica, insieme a quel R&R a-là Chuck Berry che dà il nome di battesimo al disco. Ma è un, seppur piacevole, fuoco di paglia che si esaurisce ben presto tra le restanti tracce di un cd che non si discosta mai dalla riproposizione di un blues variopinto, anche se un po’ di maniera.

Il cognome tradisce, non si sa quanto lontane, origini chicane, ma Herrera è californiano: chitarrista, cantante dal timbro strascicato e cantilenante, nonché autore la cui semplicità lirica fa il paio con una musicalità ruspante e di facile presa. Stilisticamente parlando, si trova in una zona franca tra la West Coast e Chicago, ma la sua chitarra, talvolta, parla una lingua che tradisce l’accento texano di Albert Collins. Registrato, per metà, presso gli studi di Kid Andersen, You Stole My Heart vede protagoniste due schiere diverse di musicisti, tra i quali riconosciamo e apprezziamo Bill Stuve al basso, già con George "Harmonica" Smith, Rod Piazza, William Clarke e altri eroi della costa. Spiccano, inoltre, l’armonica del parigino Dennis Depoitre, sebbene presente in soli due brani, ma soprattutto il vivace piano di Sid Morris, presenza costante e caratterizzante. Lo svolgimento, interamente elettrico del disco, si chiude poi con l’acustico e strumentale Bittersweet, tipico brano da “front porch”.

Prendendo a prestito lo slogan di una famosa etichetta discografica, con comoda precisione, potremmo definire You Stole My Heart "genuine houserocking music"! G.R.

THE LITTLE RED ROOSTER BLUES BAND

"Lock up the liquor"

Autoprodotto (USA) - 2018

Pitchin' woo/Drinkin' wine on my dime/Rather be lonesome/Cotton mouth (tribute to James Cotton)/Ready for goodbye/Just a distant memory/Thrift shop rubbers/Nothin' left between us/Oughta be a law/Trouble in the jungle/Six strong men/Livin' at Jerry's house/4 o'clock in the morning/Can't believe she's mine/Lock up the liquor

Inutile domandarsi cosa ci si possa attendere da una band con questo nome. La risposta sarebbe ovvia e – sono pronto a scommettere – corretta nella maggior parte dei casi: del buon vecchio blues, suonato con genuina, antica passione. Ed è proprio così!

Raggiunto il ragguardevole traguardo dei trent’anni di carriera, trascorsi tra i dettami del verbo della Chicago post bellica e quelli del jump blues californiano, ma sempre nella più severa osservanza di entrambi, Kevin McCann (chitarra e voce) e compagni confezionano il disco del compleanno, concedendosi di festeggiare l’evento con un paio di ospiti di riguardo. A differenza di Steve Guyger che, già armonicista di Jimmy Rogers, cala le sue carte solo nella meditativa, raffinata 4 O’Clock In The Morning, quel meraviglioso, straordinario pianista che è Anthony Geraci (da decenni, perno imprescindibile dei Bluetones di Sugar Ray Norcia), si aggiunge al quartetto base in una buona metà dei brani proposti. Nel "pacchetto", non mancano alcuni strumentali funzionali all'esibizione dei solismi onesti dell'armonicista Dave Holtzman e di McCann stesso.

Come tutte le "barroom band", anche The Little Red Rooster BB non è stata, poi, così prolifica nel corso del tempo. Questo è solo il suo sesto album, ma la palestra della strada e dei piccoli palchi non ha mancato di dare tutti i suoi frutti: diligentemente raccolti, distillati e conservati per tutti, qui, “sotto chiave”. G.R.

MATTY T WALL

"Sidewinder"

Hipsterdumpster Rec. (USA) - 2018

Slideride/Sidewinder/Something beautiful/Change is gonna come/Can't stop thinkin'/Shake it/Going down/Ain't that the truth/Sophia's strut/Walk out the door/Leave it all behind/Mississippi Kkkrossroards

Le variegate, abbondanti influenze rintracciabili tra queste tracce, l’estrema modernità del suono e gli occasionali cedimenti radiofonici (Ain’t That The Truth) potrebbero facilmente indurre alla sottostima di questo disco o del proprio autore derubricandoli, d’ufficio, al rango di furberie commerciali. In verità, e al netto di qualche oggettivo scivolone verso l’ovvio, questo è un disco un po’ più complesso di quanto non sembri a un primo, frettoloso ascolto. Sorretto da una presenza ritmica impattante, sotto il profilo strettamente stilistico, fa impazzire la bussola e sbandare l’orientamento. Ma se isoliamo un attimo, dal resto del contesto, l’elemento centrale che, per Matty T Wall chitarrista, altro non può essere che la chitarra, certo ci troviamo di fronte a un gran virtuoso dello strumento la cui abilità si può solo apprezzare, ben esemplificata - per dire - dal breve capriccio ginnico di Sophia’s Strutt. Poi, l’agile, precisissima slide del brano omonimo definisce marcatamente il perimetro di una perizia esecutiva rara, accostabile a quella di un Sonny Landreth. E se Matty T Wall aveva in testa gli AC/DC quando ha partorito il riff di Sidewinder o, non disponendo di uno strumento vocale all’altezza del compito, ha avuto la sfrontatezza di avventurarsi nella riproposizione di una scultura classica come Change Is Gonna Come, snaturandola con un tappeto d’archi e la sottrazione di quel senso di implorante urgenza aleggiante nell'originale, sono tutti peccati dai quali lo assolviamo soltanto per la provvidenziale intercessione della sua oggettiva bravura tecnica. G.R.

KAT RIGGINS

"In the boys' club"

Bluzpik Media Group Rec. (USA) - 2018

Try try again/Troubles away/Hear me/Second to none/Tightrope/Kitty won't sratch/Cheat or lose/Johnnie Walker/Don't throw me away/Fistful o' water/Live on/A girl in the boys' club

La bruna tonalità del timbro, la sicura, controllata modulazione e una dizione nitida rendono francamente piacevole l'ascolto della terza prova discografica di Kat Riggins, la più convincente di tutte, direi. Cresciuta al sole della Florida, questa giovane, fiera, cantante parrebbe disporre di tutta quanta l'artiglieria tipica della blues shouter: fisicità, piglio, movenze, sensualità. Tanto che, con agio, potrebbe indurci a immaginare il realizzarsi, in lei, di una felice mescola tra l'antica scuola di una Koko Taylor e la cruda eleganza di una Valerie Wellington. In realtà, l'artiglieria c'è quasi tutta: un po' meno la voce che - sia detto chiaro - non le manca, ma stenta ancora a manifestarsi con quella rotonda, piena confidenza, quanto meno su disco.

Sebbene In The Boys' Club risuoni di quella modernità che ben si addice a una giovane interprete del genere, la Riggins, che è anche autrice di tutti quanti i brani proposti qui, dimostra di ben conoscere, con Troubles Away, Cheat Or Lose e Don't Throw Me Away, i temi e il linguaggio della tradizione. L'apertura, con Try Try Again offre suggestioni misuratamente gospel e non mancano neppure rimandi a casa Stax e Motown. La band gira bene e Albert Castiglia regala un suo cameo di chitarra e voce in The Kitty Won't Scratch. In attesa che la crisalide tramuti. G.R.

PAUL FILIPOWICZ

"Unfiltered"

Big Jake Rec. (USA) - 2018

All my whole life/Brand new hat/Unfiltered/Canal Street/Howlin' for my darling/Everything gonna be alright/I found a new love/My woman/Tin Pan Alley/Reconsider baby/Ridin' high

Al netto del canto, francamente un po’ anemico, il blues sbattuto in faccia, vigorosamente elettrico di Paul Filipowicz è davvero come una sigaretta senza filtro. E brucia in gola!

La chitarra liquida, di un liquido torbido e magmatico, pur personale sebbene talvolta intrisa di rimandi ora a Magic Sam, ad Albert King, Albert Collins, Son Seals o Hound Dog Taylor, delinea i tratti di un disco in cui la figura di questo strumento è certamente centrale e insistentemente esibita. Non inganni, dunque, la presenza dei fiati; non ci sono, qui, ammorbidimenti R&B o ammiccamenti ballerecci. Qui si striscia lungo i muri dei vicoli di Chicago, in quelle retrovie, umide, che conducono nella tana del malaffare, negli scantinati del vizio. E’ un blues intriso di live feel, di presa diretta, sudore, alcol e fumo, di quelle atmosfere vissute e appiccicose che dominavano i vecchi club della Windy City. E’ un tributo alle vecchie maniere, questo Unfiltered.

Con metà programma autografo, in buona parte strumentale, e metà omaggiante Magic Sam, Little Milton, Willie Dixon, persino un brano come Reconsider Baby di Lowell Fulson, da altri tipicamente riletto con accenti lievemente jazzy, subisce qui il medesimo trattamento genuino e ruspante di Filipowicz: via il filtro e si fuma! G.R.

BIG APPLE BLUES

"Manhattan alley"

Stone Tone Rec. (USA) - 2018

You gotta start somewhere/Happy/Take two/SDW/Deep talkin'/Hudson breeze/Steamroller/Subway rumble/Love as I know it/Rock on

Big Apple Blues è ciò che accade quando un ben nutrito gruppo di straordinari musicisti, provenienti da diverse esperienze ed estrazioni, si riunisce e decide di affrontare, della musica, l’aspetto che meglio conosce: quello squisitamente strumentale. Nell’ambito del “blues” (genere che metto tra virgolette in quanto da intendersi nell’accezione più ampia e inclusiva del termine), ci vogliono le palle per fare questo; e poi capacità, e pure un briciolo di follia. E se riesci a non far sentire la mancanza di una voce, significa che hai fatto in modo che gli strumenti siano la voce: e, allora, chapeau!

La band, alla sua seconda uscita discografica dopo il precedente Energy, è composta da musicisti più o meno noti dell’area newyorkese, compreso l'immeritatamente misconosciuto, enorme talento che è Zach Zunis, chitarrista del quale abbiamo apprezzato – e non poco - le doti ascoltando i dischi più recenti di Janiva Magness. Molto intelligentemente, trattandosi di un disco interamente strumentale, sono molte e variegate le spezie che Big Apple Blues aggiunge al “piatto”: blues, soul, funk e un pizzico appena di rock e jazz. A caratterizzarne il suono, oltre a una chitarra agile, inventiva e versatile, un Hammond (Jim Alfredson) e un basso (Admir "Dr. Blues" Hadzic) corposi e fiati quel tanto che basta. Troppo facile e anche impreciso sarebbe l’accostamento a Booker-T and the MG’s: l’amalgama di genere dei Big Apple Blues è talmente ben cremosa e compiuta che potremmo addirittura parlare di un "Big Apple sound". Tanto che, questa volta, il non assaggiare la “mela” sarebbe un peccato: provare per credere! G.R.

ARTUR MENEZES

"Keep pushing"

Autoprodotto (USA) - 2018

Now's the time/Keep pushing/Come with me/Any day, anytime/Should have never left/Love'n'roll/Pull it through/Give my money back/Can't get you out of my mind/'Till the day I die

Artur Menezes, vigoroso e virtuoso chitarrista e cantante, dai natali brasiliani e americano d'adozione, ama molto i cambi di ritmo nonché le mescolanze di stili e influenze. Da una chitarra che, nell’iniziale Now’s The Time, omaggia apertamente B.B. King e che, con chirurgica precisione di tono e fraseggio, ne ritaglia netta la sagoma artistica prosegue, lungo le tracce di questo suo Keep Pushing, verso diversi e più vasti orizzonti. In Should Have Never Left, per esempio, guarda dritto verso Albert Collins così come la sua voce strumentale si fa inaspettatamente jazzy e swingante in Love'n'Roll fino a divagare in territori quasi progressive con Pull It Through. E se Can't Get You Out Of My Mind è quella tenera, delicata ballata soulful che non ci si aspetterebbe da uno come lui, 'Till The Day I Die chiude decisa il sipario sulle luci sfumanti di una scenografia hard rock. Tra gli interstizi di tutte queste parentesi, la sua chitarra, energica e graffiante, si fa spesso nervosamente fantasiosa e anche personale; come a dire, e con orgoglio: i miei padri sono questi, ma io sono altro da loro! E inoltre, in un programma fatto di tutti brani inediti, piacciano o non piacciano stile e suono, sono solo motivi di cui rallegrarsi. G.R.

JOHN CLIFTON

"Nightlife"

Rip Cat Rec. (USA) - 2018

Strange land/Sad about it/Last clean shirt/Long as I have you/Brand new way to walk/Swamp dump/How about that/Still a fool/Nightlife/Wild ride/No better time than now/Every now and then

Nel guardare l’albero, spesso si intuiscono le radici. Vero qui, dove a guardare la copertina del disco, non ci si sbaglia: si intuisce al volo che il suo contenuto, probabilmente, non sarà nulla di avanguardistico, ma del genuino, famigliare, disadorno e diretto armonica-blues. E così è!

Tolti il lungo slow che conclude questo disco, dove l'armonicista-cantante riprende quasi, nota dopo nota, la parte di armonica che fu di William Clarke nel suo Lonesome Bedroom Blues (correva l’album Blowin’ Like Hell) e uno dei tre brani autografi Brand New Way Of Walk che parrebbe uscito dalla pancia dei Blasters, John Clifton, che oltre al canto e all’armonica, si cimenta anche alla chitarra in tre brani, apre le danze con una cover di Charlie Musselwhite e, forte di una band energica e verace che annovera l’incisivo e discreto Scott Abeyta alla chitarra e il piano di Bartek Szopinski tra i propri pilastri centrali, sembra proporci una rivisitazione moderna di Paul Butterfield e della sua band. Il disco è per metà composto da cover, alcune ben note, altre meno e, in parte anche ben rilette: ne costituiscono un ottimo esempio la Sad About It di Lee Moses e la delicatamente country Last Clean Shirt del celebrato duo Leiber/Stoller. G.R.

TOMISLAV GOLUBAN feat. TONI STAREŠINIĆ

"Velvet space love"

Spona Rec. (USA) - 2018

Zero gravity/Space drive/My Jupiter mistress/Hypersleep dream/10_9_3/The busiest woman I've ever loved/TSMK/Till the end of space and time/Zero gravity remix/TSMK remix/Man with a harmonica

Ci si avvicini a questo disco col cuore libero da preconcetti e dal malsano desiderio di ritrovarsi immersi nei rassicuranti clichè di forme musicali note.

Tomislav Goluban è un brillante armonicista croato. Toni Starešinić, croato anch’egli, è invece pianista votato all’elettronica dei sintetizzatori, all’improvvisazione e alle sperimentazioni sonore. E quale sarà il risultato di una tale, inusuale formula alchemica? Una musica per gli sconfinati, profondi spazi dell’io, la colonna sonora adatta a un viaggio, puramente strumentale, onirico in assenza di gravità e zavorre di varia natura. Non a caso l’armonica di Goluban, invero sempre molto bluesy, nel tono e nel fraseggio, già nell’iniziale Zero Gravity sembra fluttuare, sospesa, in una densa melassa di elettronica mentre, tra la selva dei numerosi remix, TSMK parrebbe quasi concepita per accompagnare le chete movenze di Charles Bronson in un moderno, spaziale C'era Una Volta Il West. E allora, forse, non è casuale che il disco si chiuda sulle note dell’unica cover presente, ancorchè riveduta e corretta attraverso le lenti di questi due visionari musicisti: Man With A Harmonica di Ennio Morricone, dal celeberrimo, sinistro motivo d’armonica, qui magistralmente ripreso. Uniche note fuori dal coro, per così dire, che ci riportano immantinenti con, almeno, un piede per terra, sono quelle di The Busiest Woman I Ever Loved: questo brano, illuminato dalla chitarra di Mike Sponza e da un’armonica che rimanda ai grandi californiani dello strumento, rincorre, con swing, una traiettoria maestra più apertamente blueseggiante dove, con toni quasi da big band, complici i fiati, si mescolano delicatamente vari ingredienti timbrici e architettonici: come se Joe Zawinul avesse arrangiato e diretto Wes Montgomery e George “Harmonica” Smith. G.R.

DURAND JONES & THE INDICATIONS

"Durand Jones & the Indications"

Colemine Rec. (USA) - 2018 - Deluxe Edition

Make a change/Smile/Can't keep my cool/Groovy babe/Giving up/Is it any wonder/Now I'm gone/Tuck'n'roll/I can't do without you (live)/Make a change (live)Can't keep my cool (live)/Groovy babe (live)/Should I take you home (live)/Dedicated to you (live)/Now I'm gone (live)/Is it any wonder (live)/Smile (live)/Giving up (live)

Sebbene non disponga delle doti vocali e della risonanza emotiva di cui i grandi soulmen erano dotati e capaci, si ascolti anche soltanto l’appassionata urgenza di Can’t Keep My Cool per riassaporare, anche solo per pochi istanti, la veemenza del soul più schietto e vibrante, quel senso intimo di intensa orazione che coniuga le istanze tipiche della musica di ispirazione sacra con lo spirito di quella profana: qui, il cielo incontra la terra ed è nuova alleanza.

Lo strumento di Jones, roco e monocorde, scuro nella sua più comune manifestazione, ricorda un po’ il recente Lee Fields. Anche musicalmente, alterna episodi schiettamente soul ad altri dal taglio più funk e con groove marcati e ossessivi. In questa direzione vanno altri due brani, tra i più riusciti e trascinanti: il funky blues minore Now I’m Gone e il singolo Make A Change.

Dal cuore della bayou dove è nato a un anonimo condominio dell’Indiana dove è finito a vivere, nulla s’è perso dei suoi trascorsi giovanili consumati a suon di soul e canti di chiesa e tutto quanto pare riverberarsi tra la copertina del disco e il nome della band, entrambi decisamente ‘old school’. E se riuscite a procurarvi la versione deluxe di questo lavoretto, tanto meglio: avrete la possibilità di ascoltare gli stessi brani (con l’aggiunta di un altro paio) in doppia versione, studio e live, quest’ultimi registrati tra Boston e Bloomington, Indiana. G.R.

MARCIA BALL

"Shine bright"

Alligator Rec. (USA) - 2018

Shine bright/I got to find somebody/They don't make 'em like that/Life of the party/What would I do without you/When the Mardi Gras is over/Once in a lifetime thing/Pots and pans/World full of love/I'm glad I did what I did/Too much for me/Take a little Louisiana

Col tempo, la voce di Marcia Ball si è fatta un po’ più speziata e profonda; ma questa è l’unica macroscopica differenza osservabile mettendo sul vetrino il suo ultimo Shine Bright, nuovo tassello che si aggiunge alla già copiosa discografia di questa brillante cantante pianista. Per il resto, solo conferme!

La casa discografica è ancora l’Alligator, la medesima che ha pubblicato buona parte delle sue uscite discografiche e, musicalmente, il disco contiene quanto di più naturale ci si possa attendere dalla Ball: un trionfo caleidoscopico, carnascialesco di barrelhouse piano e New Orleans sound. A spezzarne l’andazzo, soltanto un paio di delicate ballads (What Would I Do Without You e World Full Of Love), il brillante funk di Pots and Pans, Life Of The Party dal sapore mariachi e la conclusiva Take A Little Louisiana, omaggio zydeco a Jesse Winchester. La produzione è tutta nelle mani di Steve Berlin e le registrazioni effettuate tra Austin e il leggendario Dockside Studio di Maurice, Louisiana. G.R.

REVEREND FREAKCHILD

"Dial it in"

Floating Rec. (USA) - 2018

Opus earth/Personal Jesus (on the mainline)/Hippie bluesman blues/Dial it in!/Skyflower/Roadtrance/Damaged souls/15 going on 50/It's alright, ma (I'm only bleeding)/Soul of a man/Opus space

Indicatore di percorsi, illuminatore di strade esistenziali, del prolifico reverendo-filosofo Freakchild si può pensare tutto, avendo lui invaso il già vasto orizzonte delle produzioni discografiche attuali, con nuove, sempre singolari uscite, a cadenza pressoché annuale. Noto con favore, però, che a differenza del penultimo, in verità poverello e un po’ deludente, Preachin’ Blues, questo Dial It In suona assai convinto e convincente.

Abbandonati, in buona parte, loop, campionamenti e altre moderne diavolerie in questo disco, Freakchild, si avvale di comunemente mortali musicisti (e, nemmeno, gente da poco se, tra le fila, troviamo figuri dal passato speso tra Bob Dylan, Levon Helm, Al Green, etc.) che mascherano e imbelletano i limiti tecnici del protagonista. Perché, se per nulla gli difettano le idee, la manualità con lo strumento quella, un pochino, sì. Ciò che il “reverendo”, invece, non abbandona mai è la congenita predisposizione al concept album. In questo senso, la vetta fu raggiunta col doppio, seducente Illogical Optimism; ma, in quanto a concetti, anche quest’ultima uscita non scherza affatto. Aperta e chiusa da due acustiche parentesi psichedeliche inneggianti alla terra e allo spazio, ciò che vi sta in mezzo è musica per il corpo e per lo spirito. Su tutto, si elevano due cover: Personal Jesus (sì, proprio quella dei Depeche Mode!) e la dylaniana It’s Alright, Ma, interpretata con inusuale gusto del rischio e una particolare attenzione al testo. G.R.

WILLIE JACKSON

"Blues"

Autoprodotto (USA) - 2018

Just an old dog/Big bones woman/I'll throw you back/Sleepin' on the job/Why you still mad?/Diggin' my shovel (in your sister's backyard)

La gommosa pastosità del baritono bruno e risonante di Willie Jackson, allevato ed educato nei cori sacri della chiesa del sud, ben si sposa al verace lirismo blues di cui questo dischetto si fa fedele contenitore. Poco si sa di lui, se non dei suoi esordi e che, a causa di un incidente, occorsogli nel 2009, dovette lasciare il proprio impiego da ferroviere divenendo, senza possibilità di altra scelta, bluesman a tempo pieno. Ma Willie Jackson da Savannah, Georgia, oltre che cantante, è arguto autore la cui penna è intinta, con decisione, nel denso e scuro inchiostro della più schietta tradizione blues, fatta di allusivi doppi sensi e, caustiche, anche divertenti metafore. E si scorrano soltanto i titoli, per intuire le atmosfere dei brani.

L’opera, che si consuma nel breve spazio di un EP, è pregna di quel verace sapore urbano che permea, con succoso umore, il genere dai tempi di Howlin’ Wolf in qua. Basta ascoltare Big Boned Woman o Diggin’ My Shovel per capire che Willie Jackson conosce la storia del blues del sud e la reinterpreta col filtro dei propri occhi acuti; il quadrinomio chitarra, basso, batteria e armonica, capitanato e scolpito da Dillon Young, fa tutto il resto. G.R.

KRIS LAGER BAND

"Love songs & life lines"

Autoprodotto (USA) - 2018

Aurora borealis/The heart wants what the heart wants/Sweet magnolia/I wanna hold you in my arms/San Francisco bound/You know I love you/Pickin' up the pieces/You and I/Where the green grass grows tall/Guiding light/I'm still here and I ain't lettin' go/I'll be thinking of you/That's what love is/Journey's sonata

Nettamente scostato dalle precedenti uscite di Kris Lager, ben inchinate verso un sole nascente dai tratti funky-blues-rock, quest'ultimo Love Songs And Life Lines suona bucolico e rigenerante come un mantra tibetano. L'intimista luce che illumia le tracce sembra fatta apposta per concentrare l'attenzione sulla vasta preghiera del suo presente, semplice ma efficace songwriting, ispirato da fatti di personale vita quotidiana e umile introspezione esistenziale.

Sarà la voce di Lager, sarà il missaggio a cura del sempiterno Jim Gaines, ma questo disco sembra la rivisitazione, in chiave moderna, di alcune primitive cosucce di Van "The Van" Morrison. Si apre (e si chiude), quasi fosse un testo sacro, con due evocativi strumentali. Ma ciò che sta in mezzo, è tutto frutto della poetica penna di Lager che, accompagnato da un ristretto combo bass and drum, completato da un sax dal suono ora etereo, ora transgenico e occasionalmente esteso a percussioni, cori e piano ci accompagna attraverso un viaggio che trova le sue tappe salienti nel semplice groove di Pickin' Up The Pieces, nelle divagazioni in stile Muscle Shoals di You And I o ancora nella ingenuamente jazzata I'll Be Thinking Of You o nella tenera ballad That's What Love Is. G.R.

GHOST TOWN BLUES BAND

"Backstage pass"

Autoprodotto (USA) - 2018

Come together/Tip of my hat/Shine/Givin' it all away/Big Shirley/Whipping Post/I get high/One more whiskey/I need more love

La versione di Come Together che apre questo disco suona come se fosse stata riletta dal frutto di un curioso esperimento genetico che mescola, nella sua manifestazione fisica, tratti fisiognomici dei Tower Of Power con altri tipici degli Allman Brothers: per la serie, quando una slide guitar sudista incontra la coulisse di un trombone e le ance dei sax. E questa è soltanto la prima pagina di un libro sonoro che riserva, nel suo dispiegarsi, piacevoli sorprese, caleidoscopiche mescolanze e pur storiche citazioni. Non ci si faccia, dunque, trarre in inganno dal nome della band che, al contrario, richiamerebbe immaginazioni assai più tradizionali. Non è così!

Backstage Pass è la quarta registrazione ufficiale di questa vivace band di Memphis e cattura, dal vivo, quel saporito gumbo roots & blues che mescola e confonde i generi. Capitanati da Matt Isbell, cantante, autore ed esperto costruttore di cigar box guitars che, puntualmente, porta sulla scena, omaggiano New Orleans con Tip Of My Hat, ripensano ai Temptations con Shine, spingono forte sul groove con un Givin’ It All Away a uso e consumo del virtuoso trombonista Suavo Jones così come il George Porter di I Get High, qui riproposto in salsa funky rap. Il classicissimo dei fratelli Allman, Whipping Post, trasformato in una cavalcata per Hammond, chitarre, basso e arditi cambi di tempo e ritmo, da solo, varrebbe tutto il disco che, tra le tracce, contiene abili, divertite citazioni di Led Zeppelin, Spencer Davis Group e, finanche, Lou Reed! G.R.

GUS SPENOS

"It's lovin' I guarantee"

Autoprodotto (USA) - 2018

It's lovin' I guarantee/She walked right in/Hush baby don't you cry/Fool's blues/Every tic's got a toc/Blind boy/Livin' is a crime/Lil' dog/I'm gone/Have mercy baby/Hey girl/Kind lovin' daddy/Got myself a diamond

Con una vocalità riminescente del pastoso canto di Charles Brown, Gus Spenos, di professione neurologo, si immerge intero nel regno sonoro dei grandi “greggi”. La propria voce strumentale, cala i toni morbidi e sognanti alla Lester Young in un contesto di schietto R&B anni ‘50 sorretto da una corposa band dalla quale emergono alcune spiccate personalità musicali quali il trombettista Freddie Hendrix, il trombonista Wycliffe Gordon e il leggendario batterista Cecil Brooks III.

In un repertorio quasi interamente formato da classici, pescati dai repertori di Buddy Johnson, Eddie Boyd, Titus Turner e Jimmy Rushing, Spenos trova il giusto spazio per infilare anche qualche originale composizione, a mezza strada tra Louis Jordan e Wynonie Harris, come l’arguto Every Tic’s Got A Toc. In taluni episodi, come Have Mercy Baby, sostenuto dai cori delle Raelettes, il sax di Spenos si muove agile mentre si osservano, lungo le tracce, voli solistici di assoluto pregio spiccati dai succitati Hendrix, Gordon e dall’altoista Bruce Williams. Ottimo, per gli amanti dei viaggi nelle macchine del tempo. G.R.

MARSHALL LAWRENCE

"Feeling fine"

Autoprodotto (CAN) - 2018

Feeling fine/Dancing with a hurricane/Ida Mae/What am I doing here/Blues still got me/Going down to Memphis/Help me find my way home/Mean hearted woman/Keep on walking/Dirty dishes

Piccoli scampoli di Deep Purple, Rainbow, rock sinfonico, Brian May e Status Quo si mescolano in questo cd (il suo quinto) e, nel mescolarsi, affiorano fino a intravedersi ripetutamente tra le trasparenze della vernice dello strumento di Marshal Lawrence e, conseguentemente, tra le tracce qui proposte. Chitarrista, cantante e autore canadese, affronta l’intero disco in formato quartetto (trio base con aggiunta di tastiere), ma soltanto occasionalmente e non prima del terzo brano in scaletta, concede risposta alla fondamentale domanda che sorge spontanea: saprà suonare anche del blues? La replica immediata è un 'sì' e ne troviamo conferma in brani come il futuristico boogie Ida Mae, What Am I Doing Here, nella slide irrequieta di Going Down To Memphis ma, soprattutto, nell’energica Mean Hearted Woman.

Malgrado la presenza di soli brani originali, la scrittura e il canto non sono proprio i suoi principali talenti. Tuttavia, c’è qualcosa di visionario nel modo in cui Lawrence suona e rivisita il genere, che non emerge immediato ma si rivela, adagio, tra le righe e non lascia del tutto indifferenti; soprattutto in quei brani dove riesce a sbarazzarsi degli scampoli di cui sopra. G.R.

THE JAMES HUNTER SIX

"Whatever it takes"

Daptone Rec. (USA) - 2018

I don't wanna be without you/Whatever it takes/I got eyes/MM-Hum/Blisters/I should've spoke up/Show her/Don't let the pride take you for a ride/How long/It was gonna be you

La vulnerabilità più che il vigore; il sommesso abbandono più del fiero carattere sono i macroscopici tratti distintivi di questa seconda opera di James Hunter per i tipi della Daptone che, manco a dirlo, pesca a piene mani, ma con autenticità e rigore, dal sound di un’era che va dalla fine dei ‘50 alla prima metà dei ‘60.

La forza di queste tracce (come molte delle precedenti registrate da questo insolito blue-eyed soul man dell’Essex) risiede, oltre che nello strumento vocale, appena aspro e abraso, di Hunter stesso, nella seducente armonizzazione dei fiati tra loro e in come questi intercettino, nel sapiente gioco del sotteso contrappunto, la chitarra o le tastiere; piano o Hammond che sia. Esemplare eloquente, in tal senso, è già l’iniziale rumba I Don’t Wanna Be Without You, dai cui semplici incanti è difficile sottrarsi. Così, buona della restante parte del disco che, con l’esclusione di Blisters, ruspante blues strumentale per chitarra e orchestra, e di Don’t Let Pride Take You For A Ride, nulla più concede al ritmo serrandosi, invece, tra i confini della nostalgia e della riflessione. Magistrale, poi, How Long, esercizio gospel per voce, chitarra acustica e santificate armonizzazioni vocali a-la Persuasions.

Non sarà, forse, il suo disco più rappresentativo, ma ha il sottile potere di ammaliare, ad ogni ascolto di più. G.R.

THE REVEREND SHAWN AMOS

"Breaks it down"

Put Together Music Rec. (USA) - 2018

Moved/2017/Hold hands/The Jean genie/Freedom suite, pt.1: Uncle Tom's prayer/Freedom suite, pt.2: Does my life matter/Freedom suite, pt.3: (We've got to) Come together/Ain't gonna name names/(What's so funny 'bout) Peace, love and understanding

Per apprezzare compiutamente questo disco – e i motivi non mancano di certo – è necessario superare la consumata retorica, tutta USA (e getta!), del ‘love one another’ di cui sembrerebbe, in parte, permeato. In linea con la descrizione che Amos stesso ne dà - ‘21st century freedom songs’ -, potremmo ben considerare questo lavoro un concept album, che muove da considerazioni politiche e dalle conseguenze sociali che hanno recentemente coinvolto l’America, da Trump in giù, precipitandole, in modo più o meno velato, nelle proprie canzoni; e, in tal senso, 2017 ne costituisce l’emblematica sintesi.

Stilisticamente radicato nella tradizione più verace del blues, del soul e del gospel, ne ammoderna le linee adattandole a traghettare visioni contemporanee. Già l’iniziale Moved, apertura per chitarra, voce e armonica, mescola efficacemente il fango del Mississippi col sacro gospel di chiesa, ma l’apice del disco arriva col trittico centrale Freedom Suite: l’intensa implorazione a cappella Uncle’s Tom Prayer, moderna rilettura di un Bukka White in forma di sussurro gospel-rock e il più convenzionale soul-gospel Come Together, con citazioni tratte da Martin Luther King. Solo apparentemente avulse dal contesto, le due cover presenti: The Jean Genie di Bowie i cui versi minimalisti, ad esclusione del ritornello, vengono efficacemente restituiti come un mix sinistro di Tom Waits e Morphine e il classico di Nick Lowe Peace, Love and Understanding, squisito trionfo per pochi accordi e coro.

Registrato nei Fame Studios a Muscle Shoals col supporto di ben noti musicisti di memphisiana scuola soul come Michael Toles, Charles e Leroy Hodges, Breaks It Down rivitalizza lo spirito degli Staples Singers e dell’era dei diritti civili alla luce dei tempi nostri. G.R.

TOMMY DARDAR

"Big daddy Gumbo"

Autoprodotto (USA) - 2018

It's good to be king/Headed down to Houma/Baby I can tell/C'mon second line/Let's both go back to New Orleans/Dangerous woman/In my mind/Shake a leg/Big daddy Gumbo

Creatura palustre, emersa dalle viscide fangosità della Louisiana, il mezzo sangue indiano Tommy Dardar è stato un valente cantante e autore che mai ha visto adeguatamente riconosciuti i propri talenti in vita. Questo disco, infatti, segue la scomparsa di Dardar, avvenuta nel luglio 2017 e, se solo adesso abbiamo il piacere di poterlo apprezzare, lo dobbiamo principalmente alla caparbia volontà del batterista Tony Braunagel, suo amico e compare, che così fortemente ha voluto portare a compimento un lavoro iniziato – e lasciato inconcluso – nel 2001. A inizio secolo, infatti, risalgono le registrazioni di buona parte delle tracce qui presenti, realizzate con la partecipazione di musicisti di prim’ordine come Braunagel stesso, Johnny Lee Schell e il gran talento del piano Jon Cleary. A questi, si sono aggiunti posticci, Mike Finnigan e Barry Seelen all’organo, Joe Sublett al sax e una robusta corale capitanata da Teresa James. L’autocelebrativo, sagace shuffle a-la Elmore James It’s Good To Be King apre un’opera che, altrimenti, quasi tutto concede alla Louisiana e ai suoi ritmi. La pastosa voce di Dardar, infatti, spezia e remescia gli ingredienti di un gumbo che vede nel piano di Jon Cleary uno dei sapori più caratterizzanti: si ascoltino, per dire, le originali, melodiche citazioni di Fats Domino nell’inciso di Let’s Both Go Back To New Orleans o gli echi di Dr. John spuntare tra le note di C’mon Second Line. Ma dove il canto di Dardar diventa ruggito è In My Mind, autografo classic soul, buon viatico per struggimenti notturni. G.R.

LAURIE JANE & THE 45's

"Midnight jubilee"

Down In The Alley Rec. (USA) - 2018

Wait so long/Lucky boy/Midnight jubilee/Howlin' for my darlin'/Fine by me/Down this road/It's been a long time/Couldn't cry alone/Got me where you want me/What's a girl to do/Not with you

Il Kentucky non è propriamente terra di blues ma, nel suo essere terra di mezzo, raccoglie idealmente le influenze musicali delle aree a lei più prossime. Se, da lì, ci spostiamo a nord, poco ci vuole per raggiungere Chicago. Ad est andiamo in Virginia e nelle zone del Piedmont. Se, invece, ci spostiamo in direzione contraria incontriamo prima Memphis e, se ancora non ci si accontenta, proseguendo oltre si arriva fino al profondo sud di Mississippi, Louisiana e Texas. Ecco, Laurie Jane & The 45’s sono un quartetto che arriva proprio da Louisville, Kentucky e che, in questo Midnight Jubilee fa buon uso di tutte le differenti influenze che, lì, si respirano trasportate dal vento.

Sulla base di un suono decisamente vintage, la voce cristallina e sorgiva di Laurie Jane è il collante che amalgama una ritmica verace, di ispirazione rock’n’roll, con una chitarra dal carattere irrisolto e tentennante tra la slide nervosa di Couldn’t Cry Alone, quella in salsa country dell’iniziale Wait So Long e i virtuosismi classicheggianti ben rappresentati dal malinconico slow It’s Been A Long Time. Tra le tracce, spunta una gradevole atmosfera fifties che trasfigura in parte, con piacevolezza, anche Howlin’ Wolf e il suo Howlin’ For My Darlin’. G.R.

MICK KOLASSA and Friends

"Double standards"

Swing Suit Rec. (USA) - 2018

600 pounds of heavenly joy (feat. Sugaray Rayford)/I just want to make love to you (feat. Heather Crosse)/It's tight like that (feat. Victor Wainwright)/Fever (feat. Annika Chambers)/Nobody knows you when you're down and out (feat. Tas Cru)/Rock me baby (feat. Tullie Brae)/Key to the highway (feat. Eric Hughes)/Spoonful (feat. Erica Brown)/It hurts me too (feat. Patti Parks)/Early in the morning (feat. David Dunavent)/Don't you lie to me (feat. Gracie Curran)/Outside woman blues (feat. Jeff Jensen)/Ain't nobody's business (feat. all of the above)

Le canzoni presenti in questo disco, come evidente scorrendo la lista, coprono un'ampio territorio blues e un ugualmente ampio spettro di ben noti autori del genere. Meno noti, invece, sono alcuni dei “friends”, che talvolta appartenenti a una cerchia davvero intima, Kolassa schiera a duettare con lui.

Nata quasi per caso, l'idea di un intero disco di duetti ha preso forma ironizzando sul titolo del sagace 600 Pounds Of Heavenly Joy, registrato con Sugaray Rayford, dando quindi vita a un’operetta dove Kolassa, con la propria voce stagionata ed esperta, pare interpretare, non senza un pizzico di compiacimento, il ruolo del vecchio nonno che, con la partecipata collaborazione di tanti ipotetici nipoti, racconta un sacco di classiche e ben note storielle. Alcune vengono riproposte in una chiave interpretativa appena diversa: è il caso di Nobody Knows You When You’re Down And Out alla quale il violino di Alice Hasan conferisce un gradevole taglio country. Altre, invece, viaggiano più accostate al proprio spirito originale. Tra un repertorio di classici dove Willie Dixon e Tampa Red dominano la scena spunta, margherita tra le rose, la nervosa Outside Woman Blues mentre il suono dell’hammond di Chris Stephenson caratterizza, con toni schiettamente churchy, l’intero lavoro che raggiunge il proprio culmine nella conclusiva, corale Ain’t Nobody’s Business, riscritta e interpretata dall’intero seguito di ospiti assieme. G.R.

GABRIELE DUSI

"Startin' point"

Autoprodotto (ITA) - 2018

Wildness/Doc's guitar/Baby's coming home/The Pink Panther theme/Mr. Guitar/For Chuck/Life keeps goin' on/For the love of Mississippi John Hurt/I'll see you in my dreams/Lighthouse

E’ una finestra spalancata sugli agresti orizzonti del finger picking questo esordio del giovane virtuoso chitarrista veronese Gabriele Dusi. Divertimento a due mani per sola chitarra, realizzato col fattivo supporto di AZ Blues, Starting Point raccoglie una manciata di brani strumentali che pescano, in parte, dal repertorio tradizionale americano, Chet Atkins per primo, del quale vengono riproposti Baby’s Comin’ Home e Mr. Guitar e poi Doc Watson con la sua Doc’s Guitar. Ma, in parte, il disco si regge su composizioni originali dello stesso Dusi o di Lorenz Zadro (sua la dedica a Chuck Berry con For Chuck). La rilettura di Henry Mancini e del tema della sua Pink Panther vira, con gusto, verso nuove pieghe armoniche speziate di jazz avvalendosi, come qualche altro brano, delle percussioni discrete di Max Pizzano. La dimostrazione concreta del legame tra blues e finger style o viceversa si concretizza, invece, in un omaggio a Mississippi John Hurt di cui vengono fuse in forma di medley Make Me A Pallet On The Floor, My Creole Belle e Praying On The Old Camp Ground. Chiude questo ottimo, vivace dischetto, una crepuscolare Lighthouse. G.R.

GREG SOVER

"Jubilee"