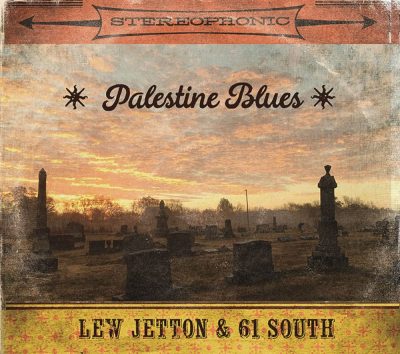

Palestine Blues

Recensioni

Il disco raccontato da...

Lew Jetton

LEW JETTON & 61 SOUTH

"Palestine blues"

Coffeé Street Rec. (USA) - 2017

Will I go to hell/Oh my my/For the pain/Mexico/Sold us out/Drinking again/Don't need no devil/Christ have mercy/Drama/Bout time

Lontano dall'essere o dal voler essere l'ennesimo guitar slinger sulla scena, il chitarrista e autore americano Lew Jetton, si ripresenta, a breve distanza dall'uscita del suo precedente disco Rain, con un nuovo lavoro (il suo sesto) intenso, partecipato e profondamente personale: Palestine Blues.

Accompagnato, come sempre, dai suoi 61 South, Jetton ha prodotto un disco caratterizzato da un suono estremamente compatto, robusto e molto bluesy. Come al solito, i brani sono interamente frutto della sua penna e rispecchiano, senza l'ironia di sempre, il suo vissuto più recente.

Macallè Blues lo ha incontrato per parlare di questo disco...

Macallè Blues: come ho messo mano a ‘Palestine Blues’ ho subito pensato che il titolo facesse riferimento a una ben nota e sfortunata parte del mondo; invece si tratta di….

Lew Jetton: ...si tratta di una piccola comunità rurale vicino a Fulton County, Kentucky, dove vivo io.

MB: ad ogni modo, quel titolo ben si presta a un doppio senso: la Palestina (Palestine) è una luogo di dolore nel quale si consumano, da tempo, infiniti conflitti, proprio come ‘Palestine Blues’ è un disco che parla di analoghi aspetti conflittuali e dolorosi che ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni…

LJ: gli ultimi dieci anni della mia vita sono stati un periodo davvero duro e tumultuoso durante il quale, tanto la mia famiglia quanto pure numerosi amici miei, si sono ritrovati a dover affrontare diversi problemi. Ho passato un periodo davvero difficile a causa di mia moglie, Bridget, che si è ammalata e, alla fine, è morta. In conseguenza di ciò, mi sono trovato di fronte ad ansia, depressione, perdita del lavoro e problemi di altra natura. Questi sono davvero tempi duri per molti di noi.

MB: al primo ascolto, ci sono un paio di aspetti del disco che emergono chiaramente. Primo: sebbene la tua band sia un classico trio al quale si aggiunge, occasionalmente, un’armonica, il suono complessivo risulta molto pieno, quasi fosse quello prodotto da una big band; tutto grazie a una presenza molto centrale di basso e batteria. Secondo: la formazione a trio sembra essere la migliore per permettere all’ascoltatore di concentrarsi meglio sulle canzoni e sui testi…

LJ: questo era proprio quello che volevo ottenere; mantenere le canzoni in un contesto che fosse il più semplice possibile così che il messaggio potesse passare in modo chiaro e fruibile. Quella del trio era la maniera più semplice per cercare di raggiungere questo obiettivo. Il nostro ingegnere del suono, Heath Glisson, ha fatto un ottimo lavoro durante le registrazioni e il missaggio ottenendo un sound bello pieno malgrado la poca strumentazione. Il basso e la batteria sono così presenti e così in simbiosi da dare fondamenta davvero solide alle canzoni.

MB: ora che ci penso, c’è un terzo aspetto che emerge, sebbene questo sia un aspetto del tutto generale e non necessariamente legato a questo disco in particolare: il tuo stile chitarristico. Tu suoni come se fossi, fondamentalmente, un chitarrista ritmico e, anche quando prendi un assolo, le note che suoni sono così misurate e meditate. E’ davvero sorprendente sentire un chitarrista che non prova a fare l’ennesimo acrobata dello strumento…

LJ: la cosa è del tutto intenzionale. Io voglio che le note abbiano tutte lo spazio che necessitano per poter “respirare” da sole e risuonare autonomamente. E poi io non sono proprio un guitar slinger. Non sono qui per darmi arie con inutili prodezze chitarristiche. Voglio che le canzoni e il loro messaggio godano della massima attenzione possibile da parte degli ascoltatori. Ci sono già tantissimi fantastici chitarristi che fanno un buon lavoro; io affronto la questione strumentale da un’altra prospettiva. Come ho già detto ad altri, non cerco di essere il nuovo Stevie Ray Vaughan; il mio obiettivo è, casomai, quello di provare a essere più come un Willie Dixon, cioè uno che prova a scrivere tante buone canzoni.

MB: tu sei un autore abile e arguto. Nei tuoi precedenti album, si potevano trovare anche canzoni piuttosto ironiche, ma quest’ultimo è pervaso da un’atmosfera generalmente cupa…

LJ: ho praticamente scritto tutte le canzoni dei miei ultimi due album quasi in contemporanea, ma pensavo che avesse senso mettere tutte insieme quelle che si ritrovano in quest’ultimo disco perché, insieme, potessero meglio traghettare il tema centrale attraverso l’intero album. In questo disco, gli argomenti trattati sono molto seri, dunque non volevo che la narrazione di un periodo esistenziale così travagliato, venisse spezzata da qualcosa di ironico.

MB: diamo un’occhiata ai brani, ora. L’album si apre con una canzone nella quale cerchi la risposta a una cruciale domanda: ‘Will I go to hell’. A modo suo, è una canzone che parla del conformismo e la risposta alla domanda, insita nel titolo, viene simbolicamente affidata non alle parole, ma a un’armonica dal suono implorante, lamentoso suonata dall’asso dello strumento JD Wilkes. Il lamento di quell’armonica, più che una risposta, sembra quasi una nuova, seconda angosciosa domanda. Non è così?

LJ: in un certo senso, è così. Inoltre cercavo anche di creare un’atmosfera simile a quella dei grandi interpreti di North Mississippi Hill Country Blues. La canzone, in sé, parla di tutte quelle persone che giudicano gli altri senza avere la minima idea di ciò che gli altri possono aver attraversato o stiano attraversando nella loro vita.

MB: ‘Mexico’, invece, racconta di una situazione molto comune oggi: la perdita del lavoro…

LJ: sì, è una situazione che molte persone si sono trovate a dover affrontare; me compreso, nel 2010. Ho scoperto, allora, quale sensazione scoraggiante fosse. Per provvedere alla mia famiglia, ho dovuto anche ricorrere, per un po’ di tempo, agli aiuti governativi. Non mi piaceva l’idea ma, per poter salvare la casa, non ho avuto altra scelta. Ho provato l’umiliante fitta che provi quando qualcuno ti guarda dall’alto al basso. Attraverso questa canzone, vorrei che le persone capissero che non dovrebbero mai guardare con quello spirito un disoccupato perché, nella maggior parte dei casi, chi si ritrova in questa penosa condizione, sta soltanto facendo quanto di meglio può fare in quel momento e, certamente, preferirebbe poter lavorare piuttosto che accettare una qualche forma di assistenza.

MB: ‘Sold us out’ è un altro racconto dei tempi moderni: essere parte di un meccanismo che ti spreme fino all’ultima goccia e poi ti getta via…

LJ: a volte mi sento così frustrato pensando ai nostri governi, perché mi sembra che non lavorino per fare gli interessi della gente comune, ma piuttosto per arricchire le grandi corporations che, poi, sono coloro i quali muovono i fili dei vari governi, proprio come dei pupari.

MB: non importa quanto uno possa essere religioso, ma ‘Christ have mercy’ suona proprio come un’universale preghiera, quella che, ognuno di noi, può aver recitato in qualche modo, in qualche momento. E’ come un cupo, laico gospel…

LJ: in realtà è un brano basato su un Kyrie eleison cristiano. E’ una richiesta di perdono per le cose che ho fatto e che non avrei dovuto fare e per le cose che avrei dovuto fare, ma che ho mancato di fare. Per chi non è religioso, vuole rappresentare semplicemente il sentimento del rimorso. Col senno di poi, c’è sempre qualcosa per il quale vorremmo poter tornare indietro nel tempo per rifare tutto in modo differente.

MB: ‘Palestine Blues’ è fondamentalmente un album blues con occasionali, leggeri accenti rockeggianti, ma sai qual è la canzone che mi ha sorpreso di più? ‘For the pain’! Suona proprio come una ballata di Memphis soul con un pizzico di 'country feel'…

LJ: hai ragione; quella canzone è quella che spezza un po’ la forma generale del disco. Fondamentalmente parla di ‘automedicazione’. Oggigiorno, per qualcuno, ‘automedicazione’ significa oppioidi. Per altri, si tratta di alcohol. Ci sono, ormai, così tante persone che si trovano ad aver a che fare col dolore, personale o fisico, e l’unica cosa che desiderano è sbarazzarsi in qualche modo di questo dolore.

MB: un cd così cupo ed emotivamente coinvolgente termina, però, con un brano che suona come una speranza: ‘Bout time’…

LJ: quello è il finale del disco e, auspicabilmente, il consiglio, rivolto anche a me stesso, di lasciare che le cose facciano il loro corso e andare avanti con la propria vita. Credo sia un buon consiglio per tutti, me compreso!

MB: dopo tutto, ‘Palestine Blues’ sembra essere un 'concept album', ricco di argomenti coi quali ognuno di noi può relazionarsi. In qualche modo, funziona un po’ da specchio...

LJ: è esattamente ciò che è e, attraverso il gesto di tenere lo specchio orientato verso di me, spero che anche altri possano, ascoltando il cd, capire che non sono soli nell’affrontare questo tipo di problemi. Tanti di noi si trovano a dover fronteggiare questo tipo di situazioni oggi. Spero e prego perché le cose possano andare meglio per tutti noi! E spero pure che questo disco possa spronare gli altri a trovare l’aiuto che necessitano per superare questi difficili problemi esistenziali.